婚姻費用の減額請求はできる?手続きの流れやポイント【判例あり】

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

婚姻費用とは、夫婦や子供が日常生活を送るために必要な費用のことで、住居費、食費、医療費などが含まれます。夫婦は結婚すると、互いに扶養義務を負うため、基本的には収入の少ない方が多い方に対して婚姻費用を請求できます。

婚姻費用について夫婦で取り決めたものの、生活が苦しく減額を求める方は決して少なくありません。しかし、婚姻費用の支払いが滞れば、離婚時に不利になる可能性があります。

本記事は、婚姻費用の減額方法や減額請求をする際のポイントなどについて、詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

婚姻費用を減額することはできる?

婚姻費用の減額は、相手から同意を得られた場合に行えるのが基本です。ただし、相手から同意を得られなくても、離婚調停や審判離婚で事情の変更が認められた場合には、婚姻費用の減額が可能です。

事情の変更として認められる要件は、以下のとおりです。

- 取り決めの前提となっていた客観的事情に変更が生じた

- 取り決め時に当事者が予測できないような事情の変更があった

- 事情変更に関して当事者に責任がない

- 取り決めどおりに履行すると著しい不公平が生じる など

このような事情の変更が認められると、「婚姻費用の変更(減額)に必要性と相当性がある」と裁判官や調停委員から判断してもらえる可能性があります。

では、どのような事情の変更であれば、婚姻費用の減額請求が認められやすいのかを次項で詳しく解説していきます。

婚姻費用の減額請求が認められやすいケース

婚姻費用の減額請求が認められやすいケースには、以下のような場合が挙げられます。

- 婚姻費用を支払う側(義務者)の収入や資産が取り決めたときよりも減少した場合

- 婚姻費用を受け取る側(権利者)の収入や資産が取り決めたときよりも増加した場合

このような場合は、婚姻費用の減額請求が認められやすいですが、収入は年ごとに変動するのが一般的なため、単なる収入減少だけでは減額が認められないのが通常です。

たとえば、「義務者の健康状態の悪化」「突然のリストラ等で働けなくなった」など、やむを得ない事情の発生が前提となります。また、受け取る側の方でも、「パート勤務から正職員になった」など、増収の程度が大きく変わり、取り決め時の内容では著しく不公平となるような場合に限られます。

婚姻費用の減額請求が認められないケース

義務者の収入や資産が減少した場合であっても、稼ぐ能力があるにもかかわらず、低収入の仕事に転職したり、退職したりしたことが原因であれば、減額請求は認められないでしょう。

また、権利者の収入や資産が増加したとしても、増収分のほとんどを住居費や医療費、教育費等に充てている場合、生活費として自由に使える分は増加していないとして、事情変更とはみなされないことが多いです。

さらに、無職だった権利者がパート等の非正規労働を始めた場合も、一時的なものである可能性があるため、直ちに事情変更があるとは認められないようです。

このように、権利者の増収をもって減額請求を認めることに、裁判所は慎重な傾向にあります。

婚姻費用の減額請求をする方法

婚姻費用の減額請求は、以下のような流れで行うのが理想的です。

- 1. 夫婦で話し合う

- 2. 婚姻費用減額調停を申し立てる

- 3. 調停不成立の場合は審判に移行する

まずは、「婚姻費用を減額したい」旨を配偶者に伝え、具体的にいくら減額したいのか、減額したい理由は何かをきちんと夫婦で話し合います。一度決めた婚姻費用でも、相手が合意すれば金額や支払い方法などの変更が可能です。

なお、その際には口約束で済ませず、取り決めた内容を公正証書化しておくとトラブルになるのを未然に防げます。

次項でさらに詳しく解説していきます。

夫婦で話し合う

夫婦双方が合意すれば、「婚姻費用をどれくらい減額するのか」「支払い方法をどのように変更するか」などを自由に決められるため、まずは夫婦で話し合います。

最初に婚姻費用を取り決めた際に、協議(話し合い)ではなく調停や審判を行っていた場合でも、夫婦間の協議による内容の変更は可能です。ただし、協議による婚姻費用の内容変更には、必ず相手の同意を得なければなりません。

相手が変更内容に同意しなければ変更できないため、相手との話し合いをどのように進めていくかが重要となります。意見の食い違いが起こると口論となりやすいため、口調や言い方、話し合うタイミングなどを慎重に検討する必要があります。

婚姻費用減額調停を申し立てる

協議による婚姻費用の減額が難しい場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用減額調停を申し立てます。

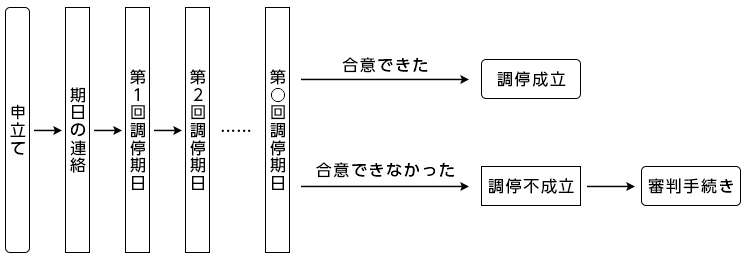

婚姻費用減額調停は、以下の流れで進められます。

調停が成立すれば、婚姻費用の減額が認められます。調停は、話し合いで解決を図る手続きですが、その話し合いに調停委員が介入してくれる点が夫婦による協議との違いです。また、調停委員は夫婦それぞれから個別で意見を聴取し、助言や説得を行ってくれるため、感情的になりにくく、合意に至る可能性が高まります。

何度か期日を繰り返し、最終的に調停委員が夫婦それぞれの意見や事情変更の内容を踏まえて、夫婦に婚姻費用の金額を提示します。その金額に夫婦双方が合意すれば調停成立となり、合意しなければ調停不成立となって審判に移行します。

調停不成立の場合は審判に移行する

婚姻費用減額調停が不成立となった場合は、手続きをすることなく自動的に審判に移行します。

審判では、調停で提出された資料や夫婦それぞれから聴取した意見などを裁判官が考慮して、夫婦にとって適切な婚姻費用の金額が決定されます。このとき、「病気による減収」や「リストラによる減収」などの事情変更を適切に主張・立証できれば、減額請求が認められる可能性が高まります。そのためには、事情変更を裏付ける客観的な証拠を提示する必要があります。

なお、裁判官が判断した内容に不服がある場合には、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を行って不服を申し立てられます。審判の結果が記載されている審判書は、実務上、家庭裁判所から夫婦双方に送達されます。

婚姻費用の減額請求をする際のポイント

婚姻費用の減額請求をする際には、事情変更の詳しい内容について自分で主張する必要があります。そして、ただ主張するだけでなく、主張を裏付けるような客観的な証拠も一緒に提示しなければなりません。

裁判所は当事者の主張や提示された証拠等を踏まえて、婚姻費用を変更する必要性や相当性があるか判断を下します。具体的に証拠になるものとしては、収入の変化を示すような源泉徴収票や給与明細等が挙げられます。

自分の収入が減少した場合は、さらに、やむを得ない事情があり自分では減収を防ぐことができなかったことがわかる資料(病気で働けなかったのであれば診断書等)も用意しましょう。

婚姻費用の減額請求が認められた判例

【平成26年(家)1349号 大阪家庭裁判所 平成26年7月18日 審判】

<事案の概要>

夫が失業を理由に婚姻費用の減額を求める審判を申し立てるも不成立となった1回目の審判から、今度は婚外子の認知による事情変更を理由に減額を求めた判例です。

<夫婦の状況>

1回目の婚姻費用減額審判では、夫が失業を理由に婚姻費用の減額を求めましたが、職業訓練校への出席で期日に出頭できず、調停は不成立となりました。

夫と妻は別居していましたが、夫婦には実の子供Aと妻と第三者の子供Bがおり、妻はBと養子縁組をして別居後はAとBと同居しました。

夫は、別居中に新しい恋人との間に子供Cができたため、後に認知しました。夫は、妻に対して毎月9万円の婚姻費用を支払う取り決めをしていました。これは、妻が同居し監護するAが重度の障害者であることなどが考慮されています。

<裁判所の判断>

裁判所は、夫がCを認知して養育する状態で妻に毎月9万円の婚姻費用を支払うのは、「Cの福祉の観点から相当ではない」と判断し、婚姻費用の減額を認めました。夫は失業中でしたが、失業給付の受給や将来再就職できる可能性がある点を踏まえ、夫の年収は200万円程度と判断されました。

そして、重度の障害者であるAの監護者である点を踏まえ、妻の年収は0円と判断されました。裁判所は、年収を含む夫婦のさまざまな事情を考慮し、夫は妻に対して毎月6万円の婚姻費用を支払うのが相当と判断しました。

婚姻費用減額請求に関するQ&A

- Q:

別居後、配偶者が浮気相手と同棲しています。婚姻費用を減額することはできますか?

- A:

婚姻費用について協議した際、配偶者が浮気をしていない(浮気相手と同棲しない)前提で婚姻費用の金額を決めたのであれば、十分に減額することができるでしょう。配偶者が浮気相手と同棲しているにもかかわらず婚姻費用を請求することは、権利濫用として婚姻費用の請求が認められない典型的な事案です。

子供の養育費相当分については別途考える必要がありますが、配偶者の生活費相当分については減額できる可能性が十分にあるでしょう。

- Q:

未成年の子供が就職した場合、婚姻費用は減額できますか?

- A:

婚姻費用には子供を養育するための費用が含まれていますが、たとえ子供が未成年者であっても、就職して自活できるようになれば、婚姻費用の対象から外れます。

ただし、学生や浪人の子供がアルバイトをした程度であれば、婚姻費用の減額はできないでしょう。子供の具体的な収入や生活状況に応じた判断にならざるを得ません。

- Q:

転職して収入が減りました。婚姻費用は減額してもらえるのでしょうか?

- A:

一度婚姻費用を決めた後であっても、決めた時点では予測できなかったような事情の変更が生じた場合は、婚姻費用の減額や増額が認められることがあります。

支払う側が急なリストラに遭って転職したが、以前より年収がかなり下がったようなケースでは、減額が認められる可能性が高いです。ただし、このようなやむを得ない事情があるわけではないのに転職し、稼ぐ能力があるにもかかわらず低い収入に甘んじているようであれば、減額の必要性や相当性はないものと判断されるでしょう。

- Q:

自ら収入を減らした場合でも婚姻費用は減額してもらえますか?

- A:

婚姻費用は収入額に応じて決定されますが、働けるにもかかわらず働かない場合や、自らが給与額を左右できる状況で、合理的な理由なく収入を減らした場合には、減額が認められないでしょう。

過去の裁判例(大阪高等裁判所 平成22年3月3日決定)においても、「自らの意思で低い収入に甘んじている」場合に、その所得を婚姻費用を算定するための収入とすることはできない旨、判示しています。

婚姻費用を減額したい場合は一人で悩まず弁護士にご相談ください

婚姻費用の負担が大きすぎて、経済的に困窮しているという方は少なくありません。取り決め時より何らかの事情変更が生じている場合は、まずは弁護士にご相談ください。減額請求の見込みがあるか、検討させていただきます。

事情変更がない場合、原則として一度決めた婚姻費用を減額することは難しいですが、最初の取り決め内容が不当に高額であれば、変更の余地はあるでしょう。弁護士が依頼者に代わって主張・立証活動を行います。また、いつまでも離婚に同意してもらえず、婚姻費用を支払い続けているケースでも、弁護士は離婚に向けたサポートをすることができます。

弁護士法人ALGでは、依頼者の状況に応じた適切な対応を心がけ、婚姻費用の減額請求に関するご相談にも丁寧に対応いたします。ぜひご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)