養育費算定表とは?表の見方や相場について解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚する際に養育費を決めるときに、「我が家の養育費の相場はだいたいどのくらいだろう?」と気になりませんか?

養育費の相場をわかっておくと、夫婦間で養育費について話し合うときにスムーズに合意できる可能性が高まります。

養育費の相場を知りたいときに参考になるのが「養育費算定表」です。

そこで、“養育費算定表の使い方”や“養育費算定表の見方”など、「養育費算定表」について、わかりやすく解説します。

本記事を読んでいただくと、養育費算定表の見方がわかり、ご自身の家庭の養育費の相場が把握できます。ぜひ、ご参考になさってください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

養育費算定表とは

養育費算定表とは、離婚に際して子供の養育費の金額を決めるときに、標準的な養育費の金額を簡易・迅速に算出できる早見表をいいます。

裁判所のウェブページに公開されており、裁判所の手続きで養育費について決める際にも参考にされています。

養育費算定表を使用するのは主に次のようなケースです。

- 夫婦間で円滑に話し合って決められるように適正な金額を把握したいとき

- 調停や審判など裁判所の手続きで養育費について決めるとき

養育費算定表では、子供の人数・年齢に応じて表が用意されています。

各表は、父母双方の収入と職業に基づいて、適切な養育費の目安が確認できるようにされています。

もっとも、夫婦間での話し合いで養育費を決める場合は、必ずしも養育費算定表のとおりに金額を決めないといけないわけではありません。夫婦双方の合意があれば、自由に金額を決めて問題ありません。

なお、養育費算定表は2019年に改定されました。

2019年改訂の新養育費算定表の変更点などは、下記記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

養育費算定表の相場は高すぎる?おかしい?

2003年の基準に基づいて作られた旧養育費算定表は、物価の上昇や増税、景気の悪化などによって、今の時代に合わない内容になっていました。

母子家庭や子供の貧困が社会問題になりつつある社会情勢を踏まえ、養育費算定表を改定すべきという声が高まってきたことから、ようやく2019年12月に16年ぶりに新しい基準となった新養育費算定表が公表されました。

新養育費算定表の主な変更点は「基礎収入の内容」と「子供の生活費指数」です。

養育費算出のもとになる基礎収入や子供の生活費指数が上昇したことで、変更前に比べて、養育費が従前より1~2万円ほど上昇するケースもあります。

そのため、「高すぎる」、「おかしい」という声があるのです。

養育費算定表どおりの金額で取り決めないといけない訳ではありませんので、「高すぎる」、「おかしい」と思う場合は、夫婦間で柔軟に話し合って決めて問題ありません。

養育費算定表の結果はあくまでも目安

養育費算定表で示された金額は、子供の養育費にかかる一般的な費用で算出されており、あくまでも目安に過ぎません。

例えば、養育費算定表で算出されている教育費は、公立学校に通学していることを想定した金額です。そのほかにも住宅ローンの有無や地域性なども考慮されていません。

そのため、子供が私立学校に進学していたり、塾や習いごとに通っていたり、子供に持病があって毎月高額な医療費がかかっているなどの特別な事情がある場合は、養育費算定表から増額もしくは減額して修正が必要となります。

なお、一度取り決めたあとからでも養育費の金額は変更することは可能です。

養育費の相場を知りたい方は、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

【新算定表対応】養育費計算ツール

弁護士法人ALGでは、以下のリンク先に今すぐ簡易に計算できる「最新版 養育費計算ツール」を作成しております。

ぜひ、ご参考になさってください。

養育費算定表の見方

養育費算定表の見方は、下記①~③のとおりに確認していけば知ることができます。

- ① 子供の人数と年齢を確認する

- ② 親の年収を確認する

- ③ 双方の年収から養育費の金額を決定する

次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

①子供の人数と年齢を確認する

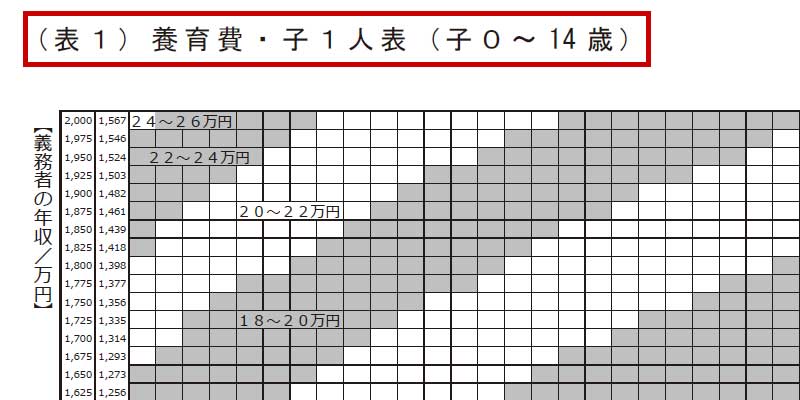

| 表1 | 子供1人 | 子0~14歳 |

|---|---|---|

| 表2 | 子15歳以上 | |

| 表3 | 子供2人 | 第1子及び第2子0~14歳 |

| 表4 | 第1子15歳以上,第2子0~14歳 | |

| 表5 | 第1子及び第2子15歳以上 | |

| 表6 | 子供3人 | 第1子,第2子及び第3子0~14歳 |

| 表7 | 第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳 | |

| 表8 | 第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳 | |

| 表9 | 第1子,第2子及び第3子15歳以上 |

裁判所のウェブページで公表されている養育費算定表の表は9種類あります。

9種類の違いは上記表のとおり、子供の人数と子供の年齢によって分かれています。

表のうち、ご自身の状況にあてはまる表を1つだけ確認します。

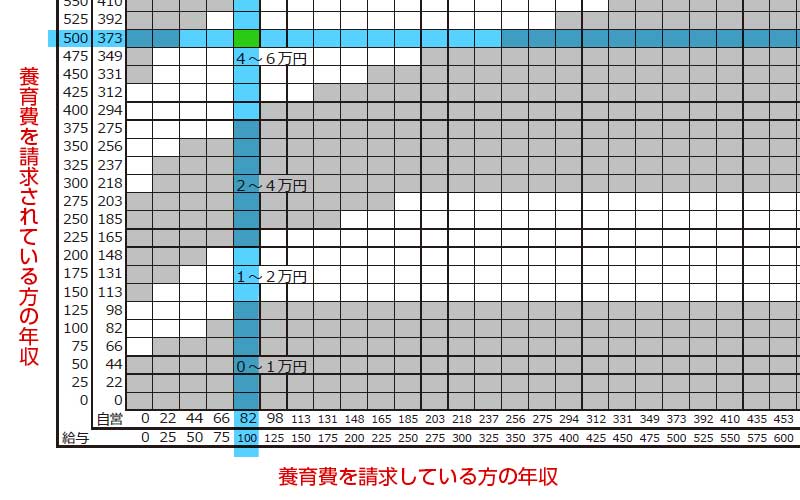

今回は、10歳の子供が1人、父親が義務者(支払う側)で年収が500万円(給与所得者)、母親が権利者(もらう側)で年収が100万円(給与所得者)の場合で、養育費算定表をみていきます。

そうすると、今回のケースでは、(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)が該当します。

②親の年収を確認する

次に父母それぞれの年収を確認します。

表の縦軸が養育費を支払う側である義務者の年収を示しています。

表の横軸は養育費を受け取る側である権利者の年収を示しています。

今回のケースでは、表の縦軸を父親の年収、横軸を母親の年収にあてはめていきます。

養育費算定表は見てのとおり、年収が2列に表記されており、内側の列は【自営】、外側の列は【給与】と表記されています。

【自営】と【給与】については、次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

自営業者の場合

表の内側列の【自営】というのは、自営業者のことを指し、自営業者の方は内側列の数字をあてはめていきます。

ただし、自営業者の方は税法上実際に支出されていない費用などについても控除されています。

よって、養育費の算定の際には、確定申告書の「課税される所得金額」の欄に記載された金額に社会保険料控除以外の控除額(配偶者控除や障害者控除、雑損控除など)を加算した金額を年収にします。

給与所得者の場合

表の外側列の【給与】というのは、給与所得者のことを指します。

正社員やパート勤務など給与所得者の場合は、勤務先から発行される源泉徴収票の「支払金額」を年収として使用します。

もし、源泉徴収票で確認できない場合は、課税証明書の所得の種類・金額欄記載の「給与収入の金額」が収入にあたります。

給与所得者であっても、副業をしており株や不動産収入などがあって確定申告をしている方は、【自営】の内側列の数字と同じ位置にある給与収入額と実際の給与収入を合算する方法で収入を確認していきます。なお、実際の給与収入と同じ位置にある事業収入額を副業に関する事業収入に合算する方法で収入を確認することも可能です。

また、通常は前年度の年収を基準に養育費を算定しますが、前年度は一時的に年収が増減していた場合など、前年度を基準とすることが相当でない場合は今年度の収入をベースに算定することもあります。

今年度の年収は、まだ源泉徴収票が発行されていないので、複数月の給与明細の給与を平均して年収を計算します。

③双方の年収から養育費の金額を決定する

縦軸(義務者の年収)と横軸(権利者の年収)が交わっている部分の緑色部分の金額が養育費の相場になります。

今回のケースである【10歳の子供が1人、父親が義務者(支払う側)で年収が500万円(給与所得者)、母親が権利者(もらう側)で年収が100万円(給与所得者)】では、養育費の相場は4万~6万円となります。

養育費算定表で算出した養育費の額には、今回のケースだと「4万~6万円」といったように幅があります。

この幅のうち、いくらが妥当な金額なのかは、個別の事情を勘案して決めることになります。

裁判所のウェブページで公表されている「養育費算定表」を掲載しましたので、ぜひ参考になさってください。

養育費を算定表より増額・減額することはできる?

夫婦間での話し合いで合意できれば、養育費算定表より増額・減額して取り決めることは可能です。

合意できなかった場合であっても、養育費は子供の利益を最も優先して考慮するよう求められるものですから、調停や審判などの裁判所の手続きで正当な事由があって認められれば、養育費の算定表より増額・減額できる可能性があります。

具体的に、増額しやすいケース・減額したいケースは次のような場合が考えられます。

【増額しやすいケース】

- 子供が持病をもっていて、高額な医療費がかかる

- 義務者の同意のもとで子供が私立学校に通学している、または進学予定である

- 義務者の同意のもとで子供が塾や習い事をしていて通常より教育費がかかる

【減額しやすいケース】

- 義務者に病気が見つかり、思うように働けない

- 義務者がもうすぐ定年退職予定である

養育費の決め方については、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士に養育費の請求を相談するメリット

相手に養育費を請求するのであれば、法律の専門家である弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。

弁護士に相談・依頼すれば次のようなメリットがあると考えられます。

個別の事情を考慮した養育費の適正な金額がわかる

養育費の相場は養育費算定表で算出すれば目安は把握できます。

しかし、子供の進学状況や夫婦双方の健康状態などの個別の事情は含まれていません。

弁護士であれば、考慮されるべき個別事情を確認し、養育費の適正な金額を算定してくれます。

相手との交渉や裁判所の手続きを一任できる

弁護士であれば、相手に直接、養育費の金額の妥当性を法的観点から主張して交渉を進めてくれるので、有利な内容で合意できる可能性が高まります。

もし、交渉がうまくいかなくても、調停や審判などの裁判所の手続きを任せられるので安心です。

養育費の未払い対策を講じられる

相手と養育費について取り決めても、後日支払われないケースもあり得ます。

弁護士に依頼して取り決めていれば、将来養育費の未払いが発生したときに、強制執行の手続きを行って、相手の財産を強制的に差し押さえるなどの対策を行ってもらえます。

養育費算定表についてのQ&A

- Q:

養育費算定表はいつの年収で確認すればいいですか?

- A:

養育算定表で算定する年収は、基本的に「前年度の年収」です。

しかし、収入に変動が大きい場合や、転職や昇格などによって前年の年収状況と今年の年収状況が大幅に異なる場合は、個別事情を考慮して夫婦で養育費を決める必要があります。

例えば、「過去3年間の年収」や「今年度の複数月の給与の金額」を平均して年収を計算するなどして年収を計算します。

- Q:

養育費算定表の相場に大学や私立学校進学の際の学費も含まれますか?

- A:

養育費算定表の相場に大学や私立学校進学の際の学費は十分含まれていません。

養育費算定表の養育費の金額には、公立高校までの学費や諸経費のみが含まれています。

したがって、大学や私立学校進学の際の学費については、夫婦間の協議で通常の養育費とは別に取り決めをするか、養育費に上乗せするなどして決める必要があります。なお、一度養育費を取り決めたあとに、大学や私立学校進学が決まった場合は養育費の増額請求をすれば認められる可能性があります。

養育費の増額請求について、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

再婚をする場合、養育費算定表で取り決めた養育費から減額できますか?

- A:

養育費を支払う側である義務者の再婚だけで、養育費減額は認められません。

しかし、再婚して再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合や、再婚相手との間に子が生まれた場合などは、扶養する家族が増えたことにより、養育費の減額が認められる可能性があります。養育費の減額請求について、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

養育費算定表に該当しないケースはありますか?

- A:

養育費算定表に該当しないケースもあります。

具体的には、次のようなケースが挙げられます。- 子供が4人以上の場合

- 年収が2000万円以上の場合

- 父母が子供をそれぞれ一人ずつ養育している場合

- 子供が私立学校に通っている場合 など

上記のような場合には、養育費算定表ではなく、「標準算定方式」という計算式に基づいて養育費の金額を算定します。

しかし、計算式は複雑ですので、養育費算定表に該当しないケースの方は、弁護士に個別の事情を説明して適正に算定してもらうことをお勧めします。

【まとめ】養育費算定表の不明点など養育費に関するお悩みは、弁護士にご相談ください

養育費算定表は、簡易に養育費の相場を知ることのできるとても便利なツールです。

しかし、養育費算定表の結果はあくまでも目安に過ぎません。

子供が私立学校に通学している、塾や習いごとで多額の教育費がかかっている、子供に持病があり高額の医療費がかかっているなどの個別事情は反映されていません。

ご自身の家庭の適正な養育費の相場を知りたい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、個別の家庭事情を確認したうえで、適正な養育費の相場について算定いたします。

また、弁護士は養育費について相手と直接交渉することもできますし、調停や審判などの裁判所の手続きに進んだときの煩雑な手続きも安心して任せていただけます。

適切な養育費を取り決めなかったばかりに離婚後の生活が困窮するといったことがないように、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)