離婚時の年金分割とは?条件や手続きの流れ・必要書類など解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚後の経済的な不安を少しでも取り除きたい場合は、忘れずに“年金分割”を行うことが大切です。特に専業主婦(主夫)やパート勤務などで、配偶者より収入が少ない方にとっては、重要な手続きです。夫婦がそれぞれ婚姻期間中に収めた年金の保険料を離婚時に分け合えれば、将来受け取れる年金額の増額につながります。

本記事は、「離婚時の年金分割」に着目し、年金分割の種類や対象となる条件などについて、詳しく解説していきます。年金分割した場合にいくらもらえるのかを計算した例もケース別で解説しますので、ぜひご参考になさってください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-544-064

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

離婚時の年金分割制度とは

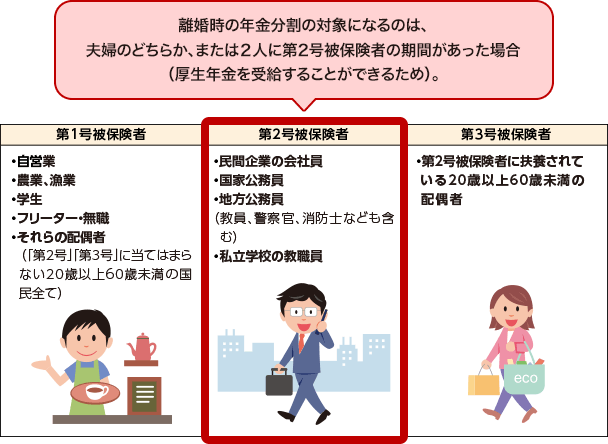

年金分割制度とは、夫婦が離婚する際に婚姻中に払い込んだ厚生年金部分の年金保険料の記録を分割する制度です。

年金分割は、年金制度の仕組みから必然的に生じる離婚による年金受給額の格差という問題について、専業主婦(主夫)やパート勤務の方など、自分名義での年金保険料の納付額が少ない方の老後の生活を守ることを目的とした制度です。

なお、年金分割の対象は、サラリーマンなどの給与所得者が加入する厚生年金のみです。

公務員などが加入していた旧共済年金の加入者も厚生年金に統一されたので対象となります。

しかし、自営業の方が加入する国民年金のみの加入者は年金分割の対象外となります。

なお、厚生年金加入者であっても、支払期間が婚姻前の独身時代や、離婚後に納めた分は対象外となります。

年金分割をしないとどうなる?

長年配偶者の扶養に入っていた方は、年金分割をしないと将来受け取れる年金が少なくなり、老後の生活に大きく影響する可能性があります。

また、年金分割は自動的に行われるわけではなく、年金事務所で適切な手続きを行わなければなりません。特に婚姻期間が長く、専業主婦(主夫)やパート勤務の方はそうでない方と比べて影響を受けやすいため、きちんと年金分割の手続きを行う必要があります。

一方で、次のような場合は、年金分割を行っても将来受け取れる年金額があまり変わらず、老後の生活に影響を及ぼさない可能性があります。

- 婚姻期間が短い場合

- 厚生年金に納付した期間が短い場合

- 相手との収入差があまりない場合 など

このような、年金分割によるメリットがあまりない場合には、手続きに必要となる労力や費用を抑えるために敢えて年金分割を行わない夫婦もいます。

年金分割はいつからもらえる?

まだ年金を受け取っていない方は、「自分の年金受給開始日」から本来受け取る予定だった年金と併せて支給が開始されます。一方で、既に年金を受け取っている方は、「請求した月の翌月」から金額が反映されます。

現在の日本では、以下が年金受給の条件となっています。

- 65歳以上である

- 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある

上記の条件を満たしていれば、65歳になった段階で年金を受給できます。

年金分割は、熟年離婚の場合に争点となりやすい離婚条件ですが、一般的な離婚の際にも夫婦できちんと話し合う必要があります。そうでないと、老後の生活に大きく影響し、後悔につながる可能性があるからです。

年金分割の種類

年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

2種類の大きな違いは、夫婦の合意が必要か否かとなります。

詳しい違いについては、下記表にまとめました。

| 合意分割 | 3号分割 |

|---|---|

| 夫婦の合意が必要 夫婦間で合意できない場合は、調停・審判などの裁判手続きによって按分割合を定めることができる |

夫婦の合意は不要 |

| 分割の割合は最大2分の1ずつ | 分割割合は一律2分の1ずつ |

| 2008年3月31日以前に納めた年金保険料が年金分割の対象となる方 | 2008年4月1日からの保険料のみ対象 |

| 請求者が、3号被保険者※ではない方 ※(専業主婦(主夫)やパート勤務など相手の扶養に入っている方) |

請求者が、3号被保険者※の方 ※(専業主婦(主夫)やパート勤務など相手の扶養に入っている方) |

| 夫婦双方が年金事務所に行って手続きする必要がある (ただし、裁判手続きで定めた場合は、調停調書や審判書を持参すれば請求者が単独で年金事務所へ行って手続きが可能) |

請求者が単独で年金事務所へ行けば手続きができる |

年金分割の対象となる条件

年金分割の対象となる条件を、「合意分割」、「3号分割」それぞれ詳しく解説していきます。

合意分割の条件

合意分割制度は、次の条件全てにあてはまる場合に、夫婦であった者の一方からの請求により厚生年金の保険料納付記録を分割します。合意分割制度により分割できる記録は、婚姻期間中の保険料納付記録に限ります。なお、共済組合の組合員である期間も含みます。

- 2007年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している

- 夫婦双方の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている

- 請求期限を経過していない

3号分割の条件

3号分割制度は、次の条件にすべてあてはまる場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できます。

- 2008年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している

- 2008年4月1日以後に、夫婦の一方が国民年金の第3号被保険者期間がある

- 請求期限を経過していない

「合意分割」と「3号分割」どちらを利用するか

“専業主婦(主夫)の方”、”パート勤務の方”、”共働きの方”、それぞれ離婚をする際の年金分割は「合意分割」と「3号分割」どちらを利用するのでしょうか?

それぞれ詳しく確認していきます。

専業主婦(夫)の場合

夫婦のどちらかが専業主婦(主夫)だった方は次の①➁が考えられます。

① 合意分割と3号分割を併用して請求

② 3号分割のみ請求

夫婦の一方が2008年4月1日より以前から、専業主婦(主夫)だった場合は上記の①もしくは➁を選びます。

①を選んだ場合は、合意分割の手続きをすると3号分割の請求も同時にされたものとみなされますので、2回手続きする必要はありません。

他方で、②を選んだ場合、相手方の同意は不要ですが、2008年3月31日までの年金記録分は分割されません。

夫婦の一方が2008年4月1日以後に専業主婦(主夫)となった場合は、➁となります。

➁は相手の合意がなくても、年金事務所に請求すれば厚生年金の納付済保険料の2分の1ずつ分割されます。

パート勤務の場合

夫婦のどちらかがパート勤務をしていて他方の配偶者の扶養に入っていた場合は、専業主婦(主夫)の方と同様に次の①➁が考えられます。

①合意分割と3号分割を併用して請求

➁3号分割のみ請求

夫婦の一方が2008年4月1日より以前から長年パート勤務をしていた場合は上記の①もしくは➁を選びます。

① を選んだ場合は、2008年3月31日までの年金記録分は合意分割をして、2008年4月1日以後の年金記録分が3号分割の適用となります。

他方で、②を選んだ場合、相手方の同意は不要ですが、2008年3月31日までの年金記録分は分割されません。

夫婦の一方が2008年4月1日からパート勤務をしていて他方の配偶者の扶養に入って場合は➁となります。

共働きの場合

夫婦がそれぞれフルタイムで働いている場合には、夫婦のどちらも第3号被保険者ではないので、3号分割を利用することはできません。したがって、合意分割を利用することになります。

なお、年金分割は、年金保険料の納付額が多い方から少ない方へ、納付実績を分割する制度であるため、妻の納付実績が夫より多い場合には、妻から夫へ分割することになります。

共働きの場合の年金分割について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

【計算例】年金分割したらいくらもらえる?

実際に年金分割をしたらいくらもらえるのでしょうか。

年金分割の計算のためには、「年金分割のための情報通知書」という書類に記載してある「対象期間標準報酬総額」と「按分割合の範囲」を確認して計算します。

具体的に次の3つのケースで計算してみます。

① 会社員の夫と専業主婦のケース

② 会社員の夫とパート勤務の妻のケース

③ 共働きで二人とも厚生年金に加入しているケース

年金分割したときの計算と見込み金額を知る方法は、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

会社員の夫と専業主婦のケース

【会社員の夫と専業主婦の妻が離婚した場合】

・夫の対象期間標準報酬総額:1億5000万円

・妻の対象期間標準報酬総額:0円

・合意分割の対象期間も按分割合は2分の1ずつで合意済み

① 夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を算出する

1億5000万円+0円=1億5000万円

➁ 夫と妻それぞれの分割後の対象期間標準報酬総額を算出する

夫:1億5000万円×1/2=7500万円

妻:1億5000万円×1/2=7500万円

➂ 夫と妻それぞれの分割後の老齢厚生年金額を算出する

夫:7500万円×5.481/1000=41万1075円

妻:7500万円×5.481/1000=41万1075円

※5.481/1000は1946年4月2日以降に生まれた方の乗率で計算しています。

結果、年金分割後の老齢厚生年金額は夫、妻それぞれ年額約41万1075円となります。

会社員の夫とパート勤務の妻のケース

【会社員の夫とパート勤務の妻が離婚した場合】

・夫の対象期間標準報酬総額:1億5000万円

・妻の対象期間標準報酬総額:1000万円

・合意分割の対象期間も按分割合は2分の1ずつで合意済み

① 夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を算出する

1億5000万円+1000万円=1億6000万円

➁ 夫と妻それぞれの分割後の対象期間標準報酬総額を算出する

夫:1億6000万円×1/2=8000万円

妻:1億6000万円×1/2=8000万円

➂ 夫と妻それぞれの分割後の老齢厚生年金額を算出する

夫:8000万円×5.481/1000=43万8480円

妻:8000万円×5.481/1000=43万8480円

※5.481/1000は1946年4月2日以降に生まれた方の乗率で計算しています。

結果、年金分割後の老齢厚生年金額は夫、妻それぞれ年額約43万8480円となります。

共働きで二人とも厚生年金に加入しているケース

【共働きで二人とも厚生年金に加入していて離婚した場合】

・夫の対象期間標準報酬総額:1億5000万円

・妻の対象期間標準報酬総額:1億円

・合意分割の対象期間も按分割合は2分の1ずつで合意済み

① 夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を算出する

1億5000万円+1億円=2億5000万円

➁ 夫と妻それぞれの分割後の対象期間標準報酬総額を算出する

夫:2億5000万円×1/2=1億2500万円

妻:2億5000万円×1/2=1億2500万円

➂ 夫と妻それぞれの分割後の老齢厚生年金額を算出する

夫:1億2500万円×5.481/1000=68万5125円

妻:1億2500万円×5.481/1000=68万5125円

※5.481/1000は1946年4月2日以降に生まれた方の乗率で計算しています。

結果、年金分割後の老齢厚生年金額は夫、妻それぞれ年額約68万5125円となります。

年金分割の手続きの流れ・必要書類

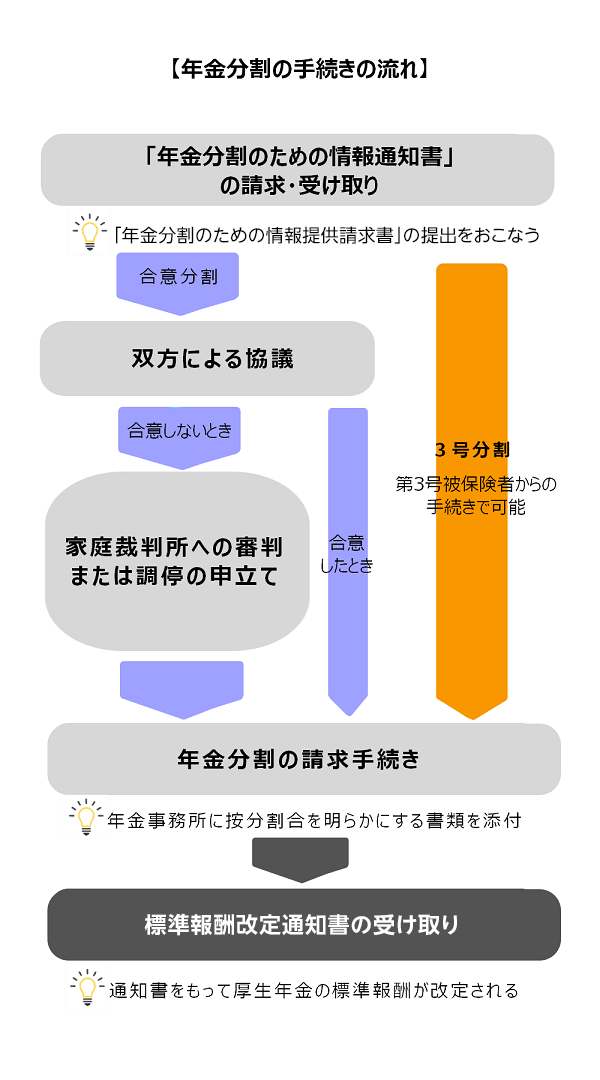

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」があり、それぞれで手続きの流れや必要書類が異なります。

2つの違いには、分割される納付記録の範囲と手続きを行える者が異なる点が挙げられます。

【合意分割の場合】

分割される納付記録の範囲:婚姻期間全体

手続きを行える者:夫婦2人またはそれぞれの代理人

※年金分割に関する公正証書がある場合は、夫婦のいずれか一方で手続きを行えます。

【3号分割の場合】

分割される納付記録の範囲:平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間

手続きを行える者:年金分割を受ける方

各手続きの流れについては、次項にて詳しく解説していきます。

必要書類については、下記ページで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

合意分割

合意分割の手続きは(1)~(4)の流れとなります。

- (1)年金分割をするために必要な情報を取得するために、年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求して入手する

- (2) 夫婦当事者間で年金分割の割合について話し合う

- (3)合意できた場合・・・年金事務所に必要書類を持参のうえ、夫婦2人で年金分割の請求手続きを行う

合意できなかった場合・・・調停・審判など家庭裁判所の手続きで決めてから、年金事務所に家庭裁判所が作成した調停調書や審判書を含む必要書類を持参のうえ、請求者が年金分割の請求手続きを行う - (4)按分割合に基づいて厚生年金の標準報酬が改定された「標準報酬改定通知書」を受け取る

「合意分割の手続きと注意点」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

3号分割

3号分割の手続きは(1)~(3)の流れとなります。

- (1)年金分割をするために必要な情報を取得するために、年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求して入手する

- (2)年金事務所に必要書類を持参のうえ、第3号被保険者であった請求者が年金分割の請求手続きを行う

- (3)按分割合に基づいて厚生年金の標準報酬が改定された「標準報酬改定通知書」を受け取る

3号分割の手続きの流れは、合意分割の場合とほぼ変わりません。

大きく異なるのは、夫婦双方の合意が不要なため、夫婦2人で手続きを行う必要がない点と、按分割合は2分の1ずつと定められている点です。

「3号分割の注意点と手続きの流れ」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

年金分割はいつまで請求できる?

年金分割は、離婚後2年以内であればいつでも請求できます。

ただし、調停や審判が申し立てられ、請求期限の直前もしくは請求期限を過ぎた後に結果が出た場合には、特例としてその翌日から1ヶ月期限が延長されます。期間を過ぎてしまうと手続きができなくなるため、離婚する際には豊かな老後を送るためにも速やかに手続きを行う必要があります。

離婚後の年金分割の手続きや注意点などについては、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-544-064

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する年金分割の注意点

年金分割を行う際に注意しておくべき点があります。

次項より詳しく解説していきましょう。

収入が少ない方の年金が必ず増えるとは限らない

例えば、年収1000万円の自営業の夫と、年収300万円の会社員の妻が離婚する場合、自営業の夫は、国民年金のみを納めていて厚生年金を納めておらず、会社員の妻が厚生年金を納めているので、夫が請求すれば、妻から夫へ厚生年金の納付分記録を分割することになります。

したがって、収入の少ない方の年金が必ずしも増えるとは限りません。

相手が死亡した場合は1ヶ月以内に手続きが必要

年金分割の請求期限である「離婚後から2年」を過ぎていなかったとしても、途中で元配偶者が死亡していた場合は「死亡した日から1ヶ月以内」に年金分割を請求する必要があります。

例えば、離婚し、年金分割の按分割合を決める審判を得ていたものの、年金分割の手続きを先延ばしていて、離婚から1年半後に年金事務所に手続きをしに行ったところ、離婚後すぐに元夫は死亡していた事実が発覚したケースがあるとします。このケースでは、元夫が死亡していた事実を知らなかったとしても妻には年金分割ができません。

なお、合意分割の話し合い中や裁判所の手続き中に相手が死亡したケースでは、その時点で分割請求できなくなります。

ただし、3号分割の場合は、相手の合意は不要なので、相手が死亡してから1ヶ月以内であれば、分割請求ができます。

いずれにしても、年金分割は離婚後、早めに行うのが良いでしょう。

自営業者は一般的に年金分割を受け取ることができない

年金分割の制度は、厚生年金と元共済年金のみを対象とするため、これらに加入していない自営業者の方は、基本的に年金分割を受けられません。しかし、夫婦のいずれか一方が会社員や公務員などの給与所得者である場合には、年金分割を受けられます。たとえば、夫が自営業者で妻が専業主婦の場合は、妻は年金分割を受けられませんが、夫が会社員で妻が自営業者の場合だと妻は夫に対して年金分割を請求できます。

なお、小規模企業の経営者や個人事業主等、自営業者のための積立てによる退職金制度=「小規模企業共済の払戻金」については、財産分与の対象となり得ます。小規模企業共済の掛金を夫婦の共有財産から出しているなどの理由で、払戻金は夫婦の共有財産だと認められれば、財産分与の対象となるでしょう。

年金分割について弁護士に相談・依頼するメリット

年金分割を弁護士に相談・依頼すると、主に以下のようなメリットを得られます。

- 自分の代わりに相手と年金分割について直接交渉してもらえる

合意分割を行う場合には、年金分割について相手から合意を得る必要があります。弁護士に相談すれば、相手との交渉をすべて任せられるため、安心できるだけでなく負担も大きく軽減できます。 - 年金分割の割合を定める調停または審判などの手続きを一任できる

年金分割について相手から合意を得られなければ、調停や審判を検討する必要があります。弁護士であれば、書面の作成や手続きを円滑に行えるため、労力と時間を節約できます。 - 有利な条件で年金分割できる可能性が高まる

夫婦の状況次第では、合意分割をした方が有利な場合や3号分割をした方が有利な場合、または両方を併用した方がよい場合があります。どのような分割方法が有利となるのかを正確に判断できなくても、弁護士に相談すれば適切なアドバイスを受けられます。

離婚時の年金分割に関するQ&A

- Q:

-

年金分割は再婚したらどうなりますか?

- A:

-

年金分割を行い離婚した後に、夫婦のどちらかが再婚しても、年金分割に影響が及ぶことはありません。

基本的に年金分割は、夫婦が婚姻期間中に納付した年金保険料の実績を分割する制度であるため、再婚しても年金分割は再婚前と同じ内容で受けられます。再婚により年金分割の受給額や分割割合が変更になることはありません。

ただし、再婚によって苗字が変わるなど、個人情報に変更がある場合には、年金事務所に届出を行う必要があります。住所が変わる場合も同様に手続きを行わなければなりませんので、注意が必要です。

- Q:

-

離婚時の年金分割は、元夫が死亡したらどうなりますか?

- A:

-

元夫が亡くなっても、分割された保険料納付実績は増減しないので、ご質問者様が受け取る年金の金額は変動しません。

また、仮に元夫が再婚していた場合、再婚相手は遺族厚生年金を受け取れますが、その金額は、元妻が受け取る年金の金額分減ることになります。

- Q:

-

事実婚(内縁関係)でも年金分割はできますか?

- A:

-

可能です。内縁関係(婚姻している場合と事実上同様の関係)にあるカップルの一方が厚生年金に加入しており、他方が国民年金の第3号被保険者に該当する被扶養配偶者であると認められれば、認められた期間中の保険料納付実績は、年金分割の対象となります。この点、事実婚はその期間を証明することが難しいため、客観的に証明できる、第3号被保険者であった期間のみが年金分割の対象になります。

もっとも、重婚的内縁関係(法律上の婚姻関係と並行する内縁関係)の場合には、基本的に年金分割をすることは認められません。ただし、法律上の婚姻関係が実質的に破綻しており、明らかに法律婚より内縁関係の方に婚姻の実態があると認められる場合には、例外的に内縁関係が事実婚と認められ、年金分割が認められる可能性があります。

合わせて読みたい関連記事

年金分割の問題を早期解決するためにも弁護士にご相談ください

年金分割は、離婚した後の老後の生活に大きく影響し、支えとなるものです。

もし、年金分割をせずに離婚した場合は、専業主婦だった方やパート勤務だった方など、元配偶者より収入が少なかった方は、老後にもらえる年金額が少なくなり、生活が困窮するおそれがあります。

また、年金分割には請求期限がありますので、離婚後長い月日が経ち、年金が受給できる直前に慌てて請求しても、年金分割はできません。

年金分割について、よくわからない方、お困りの方などはまずは弁護士にご相談ください。

年金分割がよくわからず手付かずになっている方はわかりやすく弁護士が説明して、アドバイスいたします。

そのほかにも年金分割で相手と揉めている方は、弁護士が代わりに交渉することも可能ですし、調停や審判などの裁判所の手続きを行うことも可能です。

年金分割について、迅速かつ適切な手続きをサポートできるように尽力しますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

- 関連記事