DVから身を守る接近禁止命令とは?申立ての流れや注意点など

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者からの暴力や脅迫に悩んでいる方は、裁判所に「接近禁止命令」を申し立てることで、身の安全を守る手段をとることができます。

「接近禁止命令」という言葉を聞いたことがあっても、具体的な内容や申立てができる要件、申立ての方法などはわからないという方が多く見受けられます。

そこで、本記事では、“接近禁止命令とは何か”や“接近禁止命令の要件”、“接近禁止命令の申立ての流れ”など「接近禁止命令」について、詳しく解説しています。

なお、2024年4月1日に配偶者暴力防止法が改正されましたので、改正された内容で解説いたします。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

接近禁止命令とは? 禁止できる行為は?

接近禁止命令とは、DV被害者の申立てにより、加害者が被害者の住居や勤務先の周辺に近づいたり、つきまとったりすることを裁判所が1年間禁止する命令です。2024年4月の法改正により、有効期間が6ヶ月から1年に延長され、対象となる脅迫も「自由・名誉・財産」に関するものまで広がりました。

たとえば「外出しようとすると怒鳴る」「画像をネットに拡散すると脅す」なども該当します。また、命令の発令には、生命や心身に重大な危害を受けるおそれがあることが必要で、精神的な被害も対象となりました。

相手が違反した場合の罰則と対応

接近禁止命令に違反した場合、加害者には刑罰が科されます。

以前は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」でしたが、2024年4月の法改正により「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」となり、罰則が重くなりました。

なお、2025年5月末までは「懲役刑」が適用されましたが、6月以降は「拘禁刑」に変更されました。これにより、命令違反への抑止力が強まり、被害者の安全確保につながると期待されています。

また、接近禁止命令だけでなく、その他の保護命令に違反した場合も同様の罰則が科されます。その他の保護命令については、次の項目で詳しくご紹介します。

その他の保護命令で禁止できる行為

その他の保護命令で禁止できる行為は次のとおりです。

ただし、被害者への接近禁止命令の要件を満たすことを要件とし、命令期間は被害者への接近禁止命令が発令されている間に限られます。

| 禁止できる行為 | 禁止できる期間 | 行為の内容 |

|---|---|---|

| 電話等禁止命令 | 1年間 | 面会の要求、行動監視の告知等、著しく粗野乱暴な言動、無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信、GPSによる位置情報取得等の行為を禁止する命令 |

| 子への接近禁止命令 | 1年間 | 被害者と同居する未成年の子の身辺につきまとったり、住居・学校等の付近を徘徊することを禁止する命令 |

| 子への電話等禁止命令 | 1年間 | 行動監視の告知等、著しく粗野乱暴な言動、無言電話・緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・メール・SNS等送信、緊急時以外の深夜早朝(22時~6時)の電話・FAX送信、GPSによる位置情報取得等を禁止する命令 |

| 親族等への接近禁止命令 | 1年間 | 被害者の親族等の身辺につきまとったり、当該親族等の住居、勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令 |

| 退去命令 | 2ヶ月間 | 被害者と共に住む住居から退去することを命じ、当該住居の付近を徘徊することを禁止する命令 ※住居の所有権または賃借人が被害者のみである場合には、申立てにより6ヶ月間 |

接近禁止命令の要件

接近禁止命令が認められるには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

- ① 申立人と相手が婚姻関係、事実婚、または同棲関係にあること

- ② その関係が続いている間に、相手から暴力や脅迫を受けたこと

- ③ 今後、身体的な暴力によって生命や心身に重大な危害を受けるおそれがあること

特に③の「心身への重大な危害」とは、通院が必要なほどの精神的ダメージも含まれ、うつ病やPTSD、不安障害などが該当します。なお、命令の対象となる「配偶者」は性別を問いません。また、離婚後であっても暴力が続いている場合は、接近禁止命令の申立てが可能です。

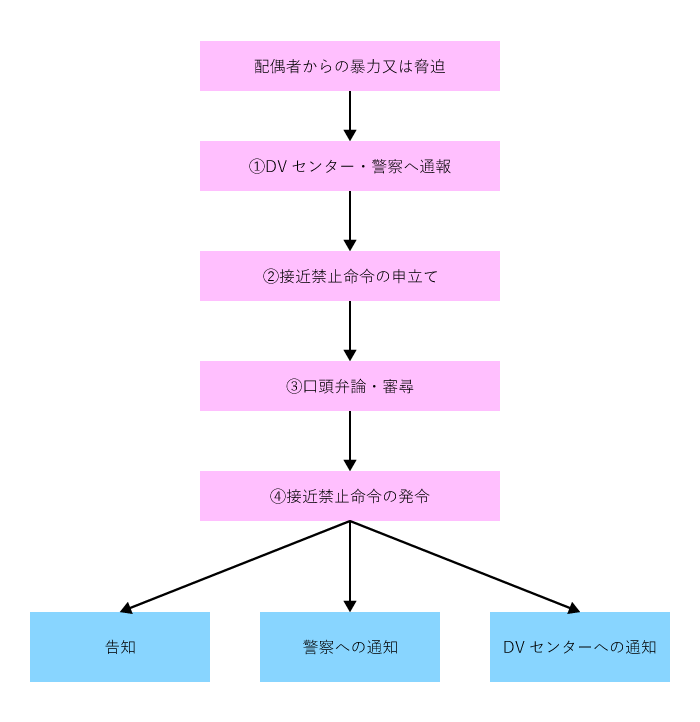

接近禁止命令の申立ての流れ

接近禁止命令の申立ての流れは次のとおりです。

- ① DVセンターや警察への相談

- ② 裁判所への申立て

- ③ 口頭弁論・審問(審尋)

- ④ 接近禁止命令の発令

次項より、それぞれ詳しく解説いたします。

①DVセンターや警察への相談

接近禁止命令の申立てにあたって、警察またはDVセンター(配偶者暴力相談支援センター)に事前に相談した事実が必要になります。

まずは警察やDVセンターに相談にいきましょう。

近くの警察署に直接いくか、相談専用電話「#9110」に連絡して相談すれば、「DVの証拠」になるほか、被害届を出せば、場合によっては相手を逮捕する可能性もあります。また、接近禁止命令発令に向けてのサポートや避難シェルターなど専門機関の紹介など、支援してくれるケースもあります。

相談実績がない場合は、接近禁止命令の申立てをするにあたって公正役場に行って、「宣誓供述書」を作成しなければいけません。

DVセンター(配偶者暴力相談支援センター)の施設一覧は下記ページとなっていますので、ぜひご参考ください。

②裁判所への申立て

事前準備を終えたら、裁判所に接近禁止命令の申立てを行います。申立先は、次のいずれかを管轄する地方裁判所です。

- 相手方の住所地(国内に住所がない、または住所がわからないときは居所地)

- 申立人の住所地または居所地

- 申立ての理由となった、配偶者からの身体的暴力または生命等に対する脅迫が行われた地

申立人になれるのは、配偶者から身体的暴力または生命等に対する脅迫を受けた、被害者本人です。親族や友人などが代理で申し立てることはできません。

必要書類

接近禁止命令の申立てには、次の書類が必要となります。

- 申立書 2部

- 申立人と相手からの関係を証明する書類

【例】戸籍謄本、住民票 - 身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けたことを証明する証拠

【例】診断書、怪我の写真データ、脅迫を受けているときの音声データ・動画データ、本人もしくは第三者の陳述書など - 公証人役場で作成した宣誓供述書 2部(警察やDVセンターに相談せずに申し立てる場合)

- 接近禁止命令の申立てに加えて子への接近禁止命令も申し立てる場合(※子供が15歳以上のとき)

- 子の同意書

- 同意書の署名が子供本人のものであることが確認できるもの

【例】学校で受けたテストの答案用紙など

- 接近禁止命令の申立てに加えて親族等への接近禁止命令も申し立てる場合

- 対象となる親族等の同意

※対象者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同意書 - 同意書の署名押印が親族等本人のものであることが確認できるもの

【例】印鑑証明書、パスポートの署名欄など

- 対象となる親族等の同意

- 申立人と親族等との関係を証明する書類

【例】戸籍謄本、住民票など

※法定代理人による同意書の場合は、加えて資格証明書も必要 - 親族等への接近禁止命令が必要な事情を明らかにする資料

【例】親族等の陳述書など

保護命令申立書や子の同意書、親族等の同意書のひな形は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。ここでは、東京地方裁判所のひな形を掲載しておきますので、ぜひご参照ください。

申立てに必要な費用

接近禁止命令の申立てに必要な費用は次のとおりです。

- 手数料としての収入印紙:1000円分

- 郵便切手:金額は裁判所によって異なる

<例>東京地方裁判所だと2300円分(※内訳は省略)

③口頭弁論・審問(審尋)

接近禁止命令の申立てが裁判所に受理されると、申立人は当日または近い日に裁判官との面談(口頭弁論・審問)を受けることになります。

この面談では、申立書や証拠書類をもとに、DV被害の状況などを詳しく説明します。その後、1週間ほどで加害者側にも出頭が求められ、暴力や脅迫の事実について意見を聴かれます。

裁判官が一度の審問で十分な判断材料を得られた場合は、その場で接近禁止命令が発令されることもありますが、双方の主張が食い違う場合は、改めて審問期日が設けられ、さらに詳しい事情が聴取されます。

なお、命の危険など緊急性が高い場合には、審問を行わずに命令が出されることもあります。

④接近禁止命令の発令

接近禁止命令は、基本的に口頭弁論・審問の際に直接言い渡されて、効力が発生します。

もし、相手が口頭弁論・審問に来なかった場合は、相手に「決定書」が送られます。

相手が受け取りを拒否しても、送達したとみなされて効力は発生します。

保護命令が発令された場合は、地方裁判所から警察やDVセンターにも通知されます。

通知されることにより、各関係機関から迅速な対応が期待できるでしょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する接近禁止命令における注意点

接近禁止命令を申し立てて発令されるにあたって、次のような注意点があります。

- 接近禁止命令が発令されるためには証拠が必要

- 相手に現住所や避難先を知られないようにする

- 偶然の遭遇は違反とならない

- 相手が接近禁止命令を守るとは限らない

次項より、それぞれ詳しく解説いたします。

接近禁止命令が発令されるためには証拠が必要

裁判所に接近禁止命令が発令されるためには、生命や心身に重大な危害を受けたことや将来的に受ける可能性が高いことなどを客観的に裏付ける証拠が必要となります。

具体的には、次のようなものが有効な証拠となり得ます。

- 医師の診断書

- 暴力でケガをしたときの写真データや動画データ

- 脅迫やモラルハラスメントを受けたときの音声データや動画データ

- 被害状況や経緯などをまとめた陳述書や日記、メモ など

なお、申立ての数ヶ月前の証拠しかなく、現地点で暴力や脅迫などを受けている証拠がない場合は、将来、生命や心身に重大な危害を受ける可能性は大きいとはいえないと判断されて申立てが却下されるおそれがあります。証拠はできるだけ直近のものを提出するようにしてください。

DVを裏付ける有効な証拠については、下記ページで詳しく解説しています。

合わせて読みたい関連記事

相手に現住所や避難先を知られないようにする

被害者は、自分の身を守るために、相手方に避難先である現住所を知られないように細心の注意を払う必要があります。

接近禁止命令の申立書の写しは相手にも送付されます。

申立書に、避難先である現住所を書く必要はなく、裁判所に相談したうえで、住民票上の住所や、元々相手と一緒に暮らしていた住所を記載するなどをして、現住所を知られないようにする必要があります。

また、裁判所に提出する証拠も、相手はいつでも閲覧できますので、証拠に現住所が記載されているものは、黒塗りや白抜きなどにして提出することをお勧めします。

その他にも、市区町村役場に対して「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出しておくと、相手が住民票や戸籍の附票を取得して現住所を調べることを防止できます。

偶然の遭遇は違反とならない

接近禁止命令は、相手が意図的に近づいてきた場合にのみ違反とされます。

つまり、偶然、町中で会ってしまったという場合は、違反とはならず、相手を罪に問うことはできません。

ただし、偶然会ってしまったことがきっかけに、次のような行為がある場合は、接近禁止命令違反に該当する可能性があるので、危険を回避するためにも速やかに警察または弁護士に相談するべきです。

- 偶然会って声を掛けられた

- 偶然会ってから付きまとわられた

- 偶然会ってから何度も会うようになった など

相手が接近禁止命令を守るとは限らない

現実的には、相手が接近禁止命令を守らない可能性も大いにあります。

接近禁止命令発令が出たとしても安心せず、次のような行動をとるように心がけましょう。

- 相手の行動範囲に近づかない

- 夜ひとりでの外出を控える

- 相手と共通の関係者との接触を避ける など

また、接近禁止命令が発令されていると、裁判所から管轄の警察本部長または警視総監まで連絡がいきますので、身の危険を感じたら、すぐに警察に連絡するようにしましょう。

接近禁止命令の期間を延長する方法

接近禁止命令の1年間の効力期間が終了してしまうと、生命や心身に重大な危害が及ぶおそれがある場合は、再度接近禁止命令をはじめとする保護命令の申立てが可能です。

ただし、再度の申立ては、新たな事件として取り扱うため、一度発令された命令の延長手続きというわけではありません。

改めて、DVセンターや警察の相談→裁判所への申立て→口頭弁論・審問(審尋)→接近禁止命令の発令という一連の流れの手続きを踏む必要があります。

申立てにあたっての必要書類は、初回の申立てに必要な書類に加えて、前回の保護命令申立書と保護命令謄本の写しが必要となります。

申立費用は、初回の申立てと同じ金額が必要になります。

接近禁止命令を取り消す方法

接近禁止命令が発令されたあとに状況が変わった場合は、申立書を作成して裁判所に申し立てることで、命令の取消しを求めることができます。申立人(被害者)は、いつでも取消しの申立てが可能です。

一方で、加害者側が取消しを求めるには、「申立人が異議を唱えていないこと」と「命令の効力が発生してから3ヶ月以上が経過していること」の2つの条件を満たす必要があります。

申立てにかかる費用は、申立人・相手方ともに収入印紙代が500円です。郵便切手(予納郵券)の金額は申立人と相手方で異なるため、詳しくは裁判所に確認するようにしましょう。

接近禁止命令に関するQ&A

- Q:

接近禁止命令を相手から勝手に取り下げられてしまうことはありますか?

- A:

相手が接近禁止命令の取消しを求めても、申立人の意思に反して勝手に取り消されてしまうことはありません。相手方からの取消しの申立てが認められるには、次の要件をすべて満たしていなければならないからです。

- 申立人に異議がいないこと

- 接近禁止命令の効力が生じてから3ヶ月を経過していること

要件にあるとおり、必ず申立人に異議がないことが確認されます。申立人が反対すれば取り消されてしまうことはありませんので、ご安心ください。

- Q:

離婚後でも接近禁止命令を出してもらえますか?つきまとわれて困っています。

- A:

婚姻期間中に、身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けていた場合は、離婚後でも接近禁止命令を出してもらえる可能性はあります。

婚姻期間中にこうした行為を受けていなかった場合には、接近禁止命令の申立てはできませんので、警察に相談してストーカー規制法に基づく措置をとってもらいましょう。具体的な措置としては、相手につきまとわないよう警告する、つきまといを禁止する命令を出す、といったものがあります。

単に「つきまとわれて困っている」だけでは、警察は積極的には動いてくれない可能性もありますので、証拠を提出して相談することをおすすめします。

- Q:

婚姻関係がない彼氏の場合でも接近禁止命令を出すことはできますか?

- A:

恋人関係での暴力や脅迫については、基本的には、接近禁止命令は適用されません。

しかし、平成26年1月の法改正により、適用対象を広げ、恋人間の暴力でも同棲していれば、接近禁止命令をはじめ保護命令を出すことが可能となりました。

したがって、同棲していない恋人関係の相手には接近禁止命令は出せませんが、同棲している恋人関係であれば、接近禁止命令を申し立てて発令してもらうことは可能となります。

- Q:

接近禁止命令は「○メートル」など距離の制限はありますか?

- A:

接近禁止命令では、「半径何メートル以内に近づいてはならない」というように、具体的に“距離”が指定されるわけではありません。相手方が申立人につきまとったり、申立人の住居等の近くをうろついたりすることが禁止される、つまり、“日常的な行動範囲”が制限されることになります。

DV被害や接近禁止命令についてお悩みのかたは弁護士法人ALGにご相談ください

暴力や脅迫をしてくる相手に苦しめられている方は、まずは、警察に相談し、避難して安全を確保するのが最優先ですが、次に接近禁止命令の申立てを行うのも大切です。接近禁止命令を申し立てるかどうか悩まれている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

接近禁止命令は緊急性が高いうえ、証拠が不十分などで発令されないという場合もあることから、弁護士にサポートしてもらう方法をお勧めします。

接近禁止命令が発令されて以降、相手が接触してきてどうしたらいいか困る場合についても、弁護士が全力でサポートします。

また暴力をふるう相手と直接離婚の話をするのは、とても危険ですので、弁護士に間に入ってもらうと安心です。まずは、弁護士法人ALGにご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)