【離婚】DVの証拠となるものは?集め方や揃えた後の流れなど

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

DVには、殴る蹴るなどの暴力を伴う「身体的DV」や、暴言や罵声を浴びせるような「精神的DV」があります。いずれも心身に大きなダメージを負うため、被害を受けている方は早めに離婚を検討するのもひとつの方法です。また、離婚時には相手に対して慰謝料を請求することも可能です。

しかし、DV加害者が簡単に離婚や慰謝料請求に応じてくれるとは限りません。こちらの主張を認めてもらうには、DVに関する客観的な証拠を揃える必要があります。

本記事では、DV被害者の方に向け、離婚に必要な証拠や離婚の流れなどを詳しく解説していきます。ぜひ参考になさってください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

DVの証拠があると離婚のときに有利になる

DVの証拠があると、離婚の成立だけではなく、「慰謝料の請求・増額」や「子供の親権の獲得」で有利になる可能性があります。次項より詳しく確認していきます。

慰謝料の請求・増額

DVによる離婚では、「暴力を受けたこと」や「婚姻関係が壊されたこと」に対する精神的苦痛を理由に、慰謝料の請求が可能です。また、受けたDVが酷いほど、慰謝料も高額になる可能性があります。

慰謝料の請求・増額を巡り裁判になった場合、DVの証拠を揃えることが非常に重要になります。裁判所は、客観的な証拠がなければこちらの主張を認めてくれないためです。

また、慰謝料の増額を請求する際も、DVによる怪我や病気の大きさを証明するため、診断書などの証拠を提示する必要があります。

DVで離婚する場合の慰謝料の相場については、下記の記事で紹介しています。

合わせて読みたい関連記事

子供の親権の獲得

子供の前で相手がDV行為をし(=面前DV)、そのせいで子供がトラウマを抱えているなどの事情がある場合、DV被害者の方が親権獲得に有利になる可能性が高いでしょう。こうした事情を証明するためにも、DVの客観的な証拠を揃えることが重要になります。

なお、夫婦の問題と親子の問題は別ものと考えられるため、通常、離婚原因は親権には影響しません。しかし、面前DVのように離婚原因が子供に悪影響を与えている場合、親権の獲得を左右することもあり得ます。

親権についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

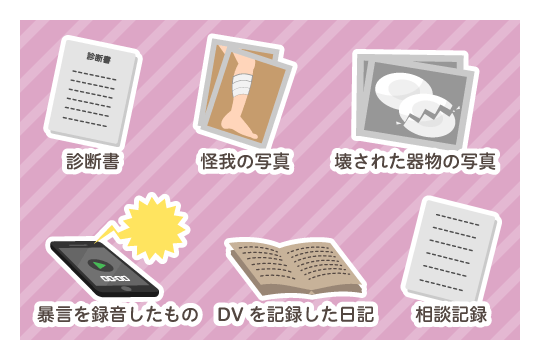

DVの証拠になるもの・集め方

DVの証拠になり得るものは様々あります。それぞれの詳細は、次項より解説していきます。

- DVを受けたときの診断書

- 怪我の写真

- DVの様子を記録した音声・動画

- DVを受けたことが記載してある日記・メモ

- 警察や配偶者相談支援センター等への相談記録

- 保護命令が発令された記録

- 第三者の証言

- 荒れた部屋など被害状況の写真

離婚裁判では、離婚するかどうかを裁判所が判断することになるので、「DVがあった」とわかるような客観的な証拠が必要です。ただ、証拠が1つだけだと、決定的な証拠にはならないとして、DVの事実を認めてもらえない可能性もあります。そのため、DVの証拠はできるだけ多く集めておきましょう。

DVを受けたときの診断書

医師の診断書や受診歴は、DVの有力な証拠となります。そのため、些細な怪我でも放置せず、医師の診察を受けておくことが重要です。

また、怪我だけでなく、DVが原因でうつ病やPTSD、不眠症などの精神疾患を発症した場合も、診断書の取得をおすすめします。

診断書には、以下の項目を記載してもらいます。

- 怪我や病気の名称

- 初診日

- 治療期間

- DVが原因であること

「DVの事実を他人に知られたくない」という方もいますが、証拠がないと交渉ないし裁判を有利に進めるのは難しくなるため、医師にはしっかり事情を説明しましょう。

怪我の写真

相手の暴力でケガをした場合、写真に残しておきましょう。怪我の写真と診断書を合わせて提示すれば、証拠価値をより高めることができます。また、実際に怪我の写真を見ることで、裁判所もDVの程度や悪質性を判断しやすくなります。

ただし、怪我の写真には自分の顔も入れるのがポイントです。腕や足しか写ってないと本人のものか特定できず、証拠として不十分になるおそれがあるためです。また、不要な加工やトリミングも控えましょう。

なお、怪我の状況を正確に記録するため、DVを受けたあとはできるだけ早く写真を撮ると良いでしょう。

DVの様子を記録した音声・動画

実際にDVを受けている場面を記録した音声・動画は、有効な証拠になり得ます。例えば、殴られたり蹴られたりしている様子や、相手が暴言を吐いている様子を記録すると効果的です。

記録方法は、携帯のカメラをオンにした状態で棚の隙間にセットしたり、ICレコーダーをポケットに忍ばせたりする方法があります。ただし、DV加害者に記録機器を設置していることを知られると、激高してより酷い暴力につながるおそれがありますので、慎重に検討しましょう。

また、相手がDV行為を自白する様子や、DV行為を謝罪する発言なども、証拠となり得ます。いつでも記録に残せるよう、カメラやレコーダーは常に身に付けておくと良いでしょう。

DVを受けたことが記載してある日記やメモ

DVの状況を記したメモや日記も、証拠となり得ます。

しかし、メモや日記は“客観的な証拠”として不十分なので、その他の証拠も併せて提示する必要があります。

メモや日記を残す際は、DV被害を時系列順に細かく書き出すことがポイントです。具体的には、以下のような項目を記録しておきましょう。

- DVを受けた日時や場所

- DVの内容

例:平手で顔を〇回殴られた、脚や背中を〇分間蹴られた、〇キロの椅子を投げられた - DVに至った経緯

例:無言でいきなり殴られた、暴言を吐いたあと物を投げられた

時系列がバラバラだったり、後から書き足したりすると、証拠としての信ぴょう性が下がりやすいため注意が必要です。

また、スマホのアプリで記録しても構いませんが、編集や追記を疑われる可能性もある点に留意しましょう。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

DV被害について警察や相談機関に相談した場合、その相談記録もDVの証拠になり得ます。

相談先には、DVを受けた日時や内容が記録されており、こちらの主張を裏付けるのに役立つ可能性があるためです。

なお、相談機関には以下のようなものがあります。

- 配偶者暴力相談支援センター

- 保健福祉センター

- 女性相談センター

- DV相談ナビ

第三者の証言

家族や知人といった第三者の証言も、DVの証拠になる可能性があります。例えば、「暴力を振るっている場面を見た」など、直接目撃したという内容の証言だと、証拠価値の高いものになるでしょう。一方で、「DVの被害について相談を受けた」など、被害者本人から聞いた話に基づく証言の場合、証拠価値は低くなることが予想されます。

また、子供がDVの現場を目撃していたというケースもあるでしょう。子供の証言についても、DVの証拠として役立つ可能性はあります。しかし、子供の年齢や親との関係性などの事情が考慮されますので、場合によっては証拠として重視されないこともあり得ます。

荒れた部屋など被害状況の写真

配偶者の暴力のせいで荒れた部屋など、被害状況の写真もDVの証拠になり得ます。

そのほかの例としては、破られた服、壊された物などが考えられます。“DVの証拠”と聞くと、“怪我の写真”がイメージされやすいですが、こうした被害状況の写真も証拠になりますので、しっかりと撮っておきましょう。

モラハラ(精神的DV)を受けている場合

DVには、いわゆる「モラハラ」のような精神的な暴力(精神的DV)も含まれます。

ただし、精神的DVは目に見てわかるものではないため、他者からすると被害がわかりにくく、証明しづらいのが難点です。決定的な証拠はつかみにくいため、複数の証拠を集めて証明していくことになるでしょう。精神的DVの証拠になり得るものは、例えば「侮辱や批判をされている内容の手紙・メール・LINEのやりとり」などです。

モラハラの証拠について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

経済的DVを受けている場合

「生活費を入れてもらえない」、「生活費はもらえたが金額が明らかに足りない」などの状況は、経済的DVにあたります。経済的DVの証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

- 生活費が入れられていないことがわかる預貯金通帳や家計簿

- 生活費を要求しても、断られたことがわかるLINE

その他の経済的DVの証拠については、下記の記事も参考にしてください。

合わせて読みたい関連記事

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するDVの証拠がない場合は離婚できない?

DVの証拠がないからといって、離婚できないわけではありません。相手と話し合って同意が得られれば、証拠の有無にかかわらず離婚は可能です。

一方、相手が離婚に応じない場合や、話し合いが進まない場合、DVの証拠が重要になってきます。

離婚では、当事者の話し合いでまとまらなければ最終的に離婚裁判で争うことになります。

離婚裁判では、裁判所はDVなどの「客観的証拠」に基づき、離婚が適切かどうか判断します。そのため、当事者がいくらDV被害を主張しても、証拠がなければ離婚を認めてもらうのは難しくなります。

裁判も視野に入れる場合、DVの証拠をできるだけ多く揃えるのが望ましいでしょう。

DVの証拠を揃えた後の流れ

警察に証拠と共に被害届を出す

警察にDVの被害届を出すことで、加害者が捜査対象になる可能性があります。

警察の捜査対象になれば、加害者はDV行為を自重したり、被害者との接触を控えたりするメリットが期待できます。

また、加害者が逮捕・拘束された場合、その間に別居や離婚の準備を進めることも可能です。

ただし、相手が逆恨みするおそれがあるため、被害届の提出は慎重に行う必要があります。

また、事件の重要性を証明するため、被害届と一緒にDVの証拠も提出すると良いでしょう。

証拠をもとに離婚を請求する

離婚を進める際、まずは相手と話し合って合意を目指します。話し合いでまとまれば、すぐにでも離婚を成立させることができます。

しかし、DV加害者がすんなり離婚に応じてくれるとは限りません。突然暴力を振るわれたり、そもそも話し合いに応じてくれなかったりするケースも多いです。

その場合、裁判所に「離婚調停」を申し立てるのが一般的です。

離婚調停では、調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めてくれるため、加害者と直接やり取りする必要がありません。

また、証拠があると調停を有利に進めやすいため、申立時は申立書と一緒にDVの証拠も提出すると良いでしょう。

DVの証拠に関するQ&A

- Q:

DVの証拠として提出する診断書に有効期限はありますか?

- A:

DVによる診断書に、有効期限はありません。

診断書は、その時の怪我や病気の状態を証明するものなので、基本的にいつ作成したものでも有効です。

もっとも、診断書の内容によって証拠価値は変わりますが、作成日時にかかわらずDVの証拠として使用することは可能です。

- Q:

精神科の診断書は、離婚のときに精神的DVの証拠になりますか?

- A:

精神科の診断書は、精神的DVの証拠になり得ます。

精神的DVにより、PTSDやうつ病といった精神疾患を発症した場合、心療内科や精神科の診断書を取得しておくことをおすすめします。なお、医師は疾患の原因がDVかどうかまでは断定できないため、“DVによって精神疾患になった”旨を診断書に記載してもらうのは難しいといえます。

そのため、診断書以外にも、「暴言の録音や映像」「DVを受けていたことを記録した日記」などの証拠を集めることが重要です。

DVの日時と受診日などの整合性がとれれば、証拠能力も高まると考えられます。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

病院の診療記録(カルテ)はDVの証拠になりますか?

- A:

病院の診療記録(カルテ)も、DVの証拠になる可能性があります。

カルテには、治療の経過や検査記録、処方薬といった内容が細かく記録されているため、DV被害を証明するために有効です。例えば、カルテには受傷の経緯や症状の経過まで詳しく記録されているため、より有効な証拠になり得ます。また、カルテは受診の度に追記されるため、DVが継続していることを証明するためにも有効です。

なお、カルテをDVの証拠として使用する場合、病院にカルテの開示請求をする必要があります。

- Q:

DV加害者の弁護士から診断書の提出を求められたのですが、コピーしたものでもいいですか?

- A:

DV加害者の弁護士に対して提出する診断書は、コピーしたものでも問題ありません。

むしろ、離婚調停や離婚裁判になった場合、診断書の提出が必要となるため、診断書の原本は残しておいた方がいいでしょう。

- Q:

DVの証拠を集めるために録音・録画していた場合、何か罪になりますか?

- A:

当事者間のやりとりの録音・録画であれば、犯罪にはなりません。

なお、無断で録音・録画するのをためらう方もいますが、仮に相手の同意を得ていなくても、録音・録画(秘密録音・秘密録画)が犯罪になることは基本的にありません。

- Q:

傷害事件等で前科がある場合は離婚するときにDVの証拠として有利になりますか?

- A:

相手の傷害事件等の前科自体は、DVの証拠にはなりません。

これは、前科がある人すべてがDVを行うわけではないからです。前科については、「相手が暴力を振るう傾向にある」という点を認識してもらう程度のものと考えておきましょう。ただし、自身が受けたDVが傷害事件になった場合は、DVの証拠として利用できる可能性があります。

DV加害者と離婚するときは経験豊富な弁護士に相談しましょう

DVで離婚するには、DVの証拠を十分揃え、適切な流れで進めることが重要です。

しかし、DVを行う人が簡単に離婚に応じてくれるとは限りませんし、話し合いの最中に暴力を振るわれる危険もあります。

弁護士に依頼すれば、DVの証拠集めに関するアドバイスをもらえたり、保護命令の手続きを依頼できたりと、幅広いサポートを受けられます。

また、適切な証拠を揃えることで、こちらに有利な条件で離婚できる可能性も高くなります。

弁護士法人ALGは、離婚問題の知識・経験豊富な弁護士が揃っています。「DVから解放されたい」とお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)