離婚の際に借金がある場合は財産分与の対象になる?

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚する際は、夫婦で築き上げた財産を分け合う“財産分与”について取り決めますが、資産(プラスの財産)だけではなく、借金があるご家庭もあるかと思います。

例えば、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの支払い、カードローンなどが借金の主なものになります。

では、借金も財産分与の対象となるのでしょうか。

本記事では、財産分与の対象となる借金、対象とならない借金や、財産分与後に借金が残る場合の対処法など、借金がある場合の財産分与について、詳しく解説します。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

借金も離婚時の財産分与の対象になる

離婚時に借金がある場合、結婚生活を送るために生じた借金は、夫婦が共同で作った借金と考えられるので、原則、財産分与の対象となります。

基本的に、借金がある場合は、資産(プラスの財産)から借金を差し引いた残額を夫婦で2分の1ずつに分け合います。

もし、資産から借金を差し引いてもマイナスになる(債務超過)場合やゼロとなる場合は、財産分与を行わないのが原則です。

残っている借金は引き続き、借りた本人が支払義務を負います。

決して、夫婦で半々としたり、借金の名義を変えたりする必要はありません。

借金額が資産額を上回る場合(債務超過)

借金額(マイナスの財産の金額)が資産額(プラスの財産の金額)を上回る、いわゆる債務超過になっているケースでは、財産分与の対象財産はマイナスとなります。マイナスということは、資産がゼロであるとみなされ、財産分与を行わないのが一般的です。

マイナスの財産(借金)も財産分与するときは夫婦で分けると考えている方もいらっしゃるかと思いますが、そうはなりませんので注意が必要です。

借金の返済義務は離婚後も引き続き借金の名義人が返済していくことになります。

財産分与の対象になる借金

財産分与の対象となる借金は、夫婦が結婚生活を送っていくために借り入れたものとなります。

大きく分けて次の2種類の借金・ローンとなります。

- 夫婦の生活費としての借金・ローン

- 夫婦の財産取得が目的の借金・ローン

それぞれ具体的にどんなものなのかみていきましょう。

夫婦の生活費としての借金・ローン

「夫婦の生活費としての借金」とは、不足した生活費を補うために借りたお金をいいます。

“生活費”に分類される費用としては、次のようなものが挙げられます。

- 衣食住の費用

- 医療費

- 子供の学費

- 適度な娯楽費・交際費

- その他、家族が生活するために必要な費用

夫婦の財産取得が目的の借金・ローン

「夫婦の財産取得が目的の借金」とは、夫婦が共有して使用する、資産価値を持つ(=高額な)財産の購入費用(の全部または一部)の支払いを目的とする借金をいいます。

具体例としては、家を購入するために金融機関からお金を借りる、「住宅ローン」があります。住宅ローンが残っている場合の財産分与について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

財産分与の対象にならない借金

夫婦の生活とは関係のない個人的な借金は財産分与の対象にはなりません。具体的には、次のような借金・ローンとなります。

- 趣味や娯楽のための借金・ローン

- 婚姻前にした借金・ローン

それぞれどんな借金・ローンをいうのか、詳しくみていきましょう。

趣味や娯楽のための借金・ローン

婚姻中に負った借金であっても、どちらか一方の趣味や娯楽のために負った借金は、「夫婦の共同生活のために負った借金」とはいえず、財産分与の対象にはなりません。

例えば、ギャンブルのための借金や、明らかな“浪費”といえるブランド品を買い漁るための借金等は、通常、夫婦の一方の個人的な趣味や娯楽のために負ったものとして、財産分与の対象にはならないと考えられています。

実質的にも、このような場合に、他方の配偶者に借金を負担させるのは妥当とはいえません。

婚姻前にした借金・ローン

財産分与の対象になる財産は、“婚姻中”に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。これは、プラスの財産に限らず、マイナスの財産にも同じことがいえます。つまり、夫または妻が“婚姻前”にした借金は、原則として財産分与の対象にはならない、ということです。

対象になるのは、あくまでも“婚姻中”に負った借金です。 そのため、原則、“婚姻前”に組んでいたローンは財産分与の対象にはならず、そのローンで購入した財産も同様に、財産分与の対象には含まれません。

財産分与と婚姻期間の関係については、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

自営業など事業のための借金は財産分与の対象?

自営業でも、法人化した会社を営んでいる場合には、個人と法人(会社)は別人格とみなされるため、会社名義の借金は、基本的に財産分与の対象にはなりません。

これに対し、法人化せず、個人で事業を営んでいる場合には注意が必要です。

事業のための借金は、基本的に財産分与の対象にはなりませんが、個人事業主の場合、個人の名義で借金をしており、「事業のため」なのか、それとも「夫婦の共同生活のため」なのか、区別しづらくなりがちです。そのため、事業のための借金も含めて、財産分与の金額が算出されてしまう可能性があります。

適切な財産分与を行うには、借金の目的を把握し、財産分与の対象になる借金なのか、ならない借金なのかをはっきりと区別できるようにしておくことが重要です。

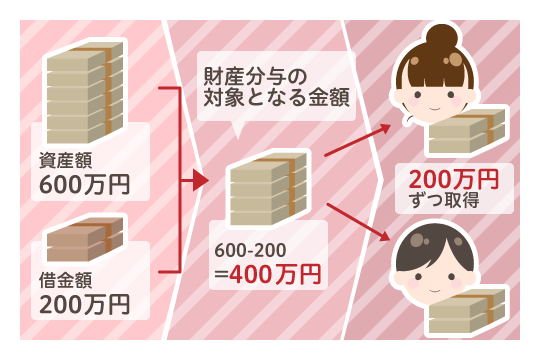

借金がある場合の財産分与の計算方法

借金がある場合は、資産額(プラスの財産の金額)から借金額(マイナスの財産の金額)を控除した残額を2分の1ずつに分与するのが、一般的な財産分与の計算方法です。

例えば、資産額が600万円で借金額が200万円の場合は、資産額から借金額を差し引くと残額が400万円となります。

400万円を2分の1ずつに分けて、夫200万円、妻200万円と分け合います。

財産分与後に借金が残る場合の対処法

夫婦の生活費としての借金や夫婦が住む家を購入するための借金などで財産分与後に借金が残っていて、生活が苦しい場合は、相手に負担を求めることもできます。

まずは、当事者間で話し合いを行いましょう。

話し合いで決める場合は、当事者間で合意できれば自由に決めて問題ありません。

当事者間で合意できれば、あとからトラブルにならないように合意内容を記載した書面に残しておくのをおすすめします。できれば、公正証書にしておくと、証拠力が強く、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。

当事者間で合意できなければ、調停など裁判所の手続きを利用することも考えられます。

もし、借金の額が多すぎて、返済不能になるおそれがある場合は債務整理の手段を検討する必要があります。

債務整理の方法として、個人破産、個人再生、任意整理などがあります。

借金の名義人の配偶者も保証人となっている場合は、配偶者も債務整理をする必要がある可能性もあります。

ただし、債務整理をすると、クレジットカードが利用できない、新たな借り入れができない、携帯電話の分割払いができない、賃貸住宅の契約ができない可能性があるなど様々なデメリットもありますので、慎重に検討すべきです。

借金がある財産分与について弁護士に相談するメリット

借金のある場合の財産分与に関して、当事者間でスムーズに解決するのが難しいケースもあります。

弁護士に相談すれば、次のようなメリットがあり、納得したかたちで解決できる可能性が高まります。

- 財産分与の対象となる資産額と借金額を正確に把握して計算してくれる

- 債務整理の相談ができる

- 面倒な手続きをすべて弁護士が行うので、時間や労力を軽減できる

- 法的観点からアドバイスをしてもらえるので、財産分与で損をしなくて済む

- 代理人になって相手と直接交渉してくれる

- 公正証書を作成することになれば、サポートしてもらえる

- 調停や審判をすることになっても、安心して任せられる

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

借金の財産分与に関するQ&A

- Q:

財産分与時、妻名義の借金を夫が支払う必要はありますか?

- A:

財産分与時に限らず、妻名義の借金を夫が支払う必要は、基本的にはありません。

借金の返済義務は、借金の名義人である妻が負うのが原則です。

配偶者だからといって、借金を支払わなければならないわけではありません。ただし、妻が夫婦の生活費を補うために借金を負った場合等には、日常家事債務であるため、妻も連帯債務者として、債権者から支払を請求される可能性、債権者に支払わなければならない可能性があります。

- Q:

別居中に相手が作った借金も財産分与の対象になりますか?

- A:

相手の借金が、別居中に負ったものであれば、原則として財産分与の対象にはならないと考えられます。

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度ですが、別居中は夫婦がそのような協力関係にあるとはいえないとして、別居中にそれぞれが取得した財産や抱えた借金は、財産分与の対象には含めないとするのが原則の扱いです。

- Q:

家族カードで妻が作った借金は財産分与の対象になりますか?

- A:

家族カードで作った借金は、妻が作った借金であっても、夫婦が生活していくために使われたものであれば、財産分与の対象となります。

財産分与の対象となる家族カードの借金がある場合の財産分与方法ですが、例えば、資産(プラスの財産)が500万円、家族カードの借金が200万円であれば、資産から家族カードの借金を控除して残った300万円を夫婦で折半して、財産分与額はそれぞれ150万円ずつとします。

一方で、家族カードの借金が妻のギャンブルやブランド品の浪費などの個人的な借り入れの場合は、財産分与の対象となりません。

しかし、家族カードの支払義務は、クレジットカードを使った者ではなく、契約者となります。

契約者が夫の場合は、妻が個人的に作った借金であろうと、夫が支払義務を負います。不公平にならないように、財産分与する際は、妻と話し合って、多めにほかの財産を分与したり、ほかの離婚条件を有利にしたりするように提案するのが有用です。

- Q:

離婚時に親からの借金がある場合、財産分与の対象になりますか?

- A:

離婚時に親から借金がある場合に、財産分与の対象となるかはケースバイケースとなります。

親から借金したお金は、これから返済予定であっても借用者や金銭消費貸借契約書などがないことが多く、「借金」であるという証明ができずに、「贈与」とみなされるケースが多いです。

贈与とみなされると、特有財産として財産分与の対象となりません。一方で、夫婦の生活のために親から借金をした場合は、借金をしたお金のうち、残っているお金や借金で購入したものは共有財産として、借金額についても財産分与のマイナスの資産として計上することも考えられます。

- Q:

妻の借金を肩代わりして夫が支払いをしていた場合、財産分与において考慮されますか?

- A:

財産分与の割合は、実務上、財産形成におけるそれぞれの寄与度に応じて決められます。

ご質問の場合、妻の借金を肩代わりしていなかったら、夫は借金額相当分の財産を築くことができたと考えられますし、妻と夫とでは、夫の方が財産を形成するうえで大きく寄与したといえます。

そのため、財産分与の割合において、夫が借金を肩代わりしたという事情が考慮される可能性はあると考えられます。

- Q:

借金があることを理由に財産分与を放棄することは可能ですか?

- A:

財産分与は、必ず行わなければならないものではありません。

請求するもしないも各自の自由ですので、請求せず、財産分与を放棄することは可能です。ただ、相手に放棄するよう強制することはできないので、相手から請求されたら、放棄することに納得してもらうか、財産分与に応じて詳細を取り決めていくことになるでしょう。

なお、相手が作った借金であっても、ご自身が連帯保証人となっている場合、財産分与しないからといって、連帯保証人としての返済義務がなくなるわけではありませんので、ご留意ください。

離婚時に借金がある場合の財産分与は、弁護士にご相談ください

離婚時の財産分与で、揉める夫婦は珍しくありません。

特に借金がある場合は、複雑になるケースもあり、誤って財産分与してしまってトラブルになるケースもあります。

離婚時に借金がある場合の財産分与についてお困りのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

それぞれの家庭の資産と借金を確認し、適正な財産分与ができるようにサポートさせていただきます。

また弁護士にご依頼いただければ、財産分与だけでなく、親権、慰謝料、養育費などそのほかの離婚条件・内容についてもアドバイス・サポートもさせていただきます。

後悔のない離婚をするために、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)