離婚調停が不成立になったら|不成立になる理由やその後の流れを解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚について夫婦間の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の手続きである「離婚調停」を行うことになります。

離婚調停が成立するには、夫婦双方の合意が必要であるため、調停を行えば必ず離婚できるわけではありません。どちらかが頑なに離婚を拒否して合意ができず、調停が不成立で終わるケースなどもあります。

本ページでは、そんな「離婚調停の不成立」に関する情報をご紹介します。具体的にどのようなケースで離婚調停が不成立となるのか、不成立になったらその後の流れはどうなるのか、不成立を回避するためにできることとは何なのか等、詳しく確認していきましょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

離婚調停の不成立とは

離婚調停では、裁判官と調停委員が当事者それぞれの意見を聞き、必要に応じて助言をしたり、解決案を提示したりして、意見や条件を調整して離婚の合意を目指します。

しかし当事者の言い分や意見が大きく異なり、調整のしようがない場合には、裁判官が「これ以上話し合いを続けても合意する見込みがない」と判断して、調停不成立となり、調停が打ち切られます。

そのほかにも、当事者が調停不成立を希望して、調停委員に申し入れて、裁判官に調停不成立の判断を下してもらうことも可能です。

「離婚調停」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停が不成立となる割合

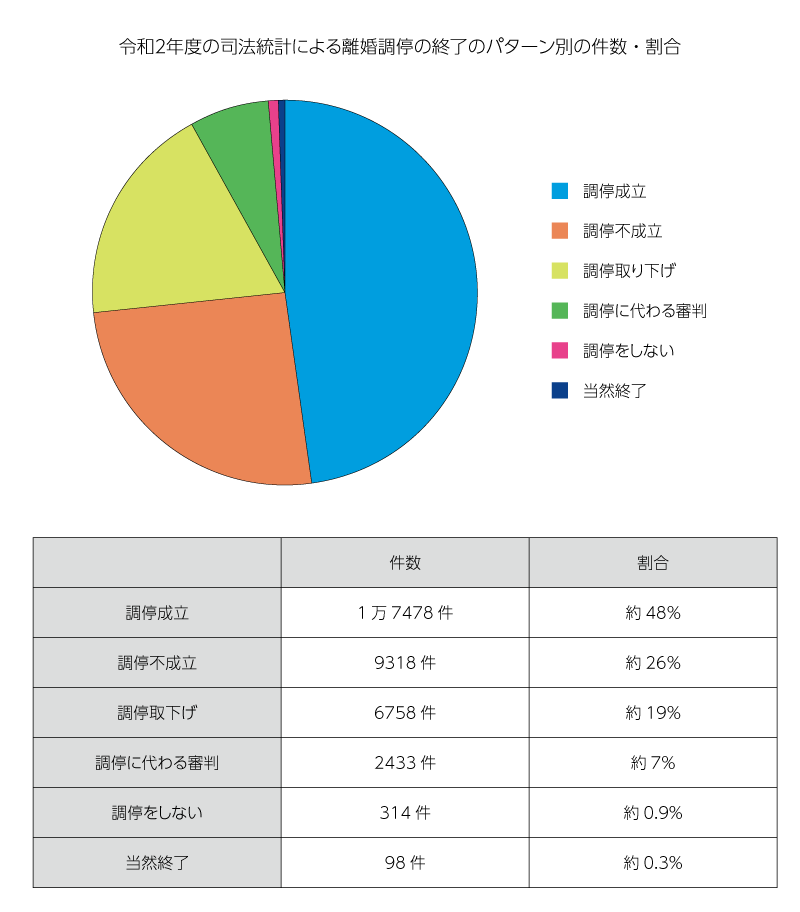

令和2年度の司法統計による離婚調停の終了のパターン別の件数・割合を下の表にまとめました。

調停が成立する割合が約半数の一方で、調停が不成立となる割合は約26%となっており、4件に1件は調停不成立となっている状況がわかります。

終了のパターンである「調停取下げ」、「調停に代わる審判」、「調停をしない」、「当然終了」について、どういった終了なのか、次のとおり、詳しく解説しています。

| 調停取下げ | 調停の申立人が申立てを取り下げること。相手の同意は不要でいつでも可能。 |

|---|---|

| 調停に代わる審判 | 当事者間で概ね離婚について合意ができているものの、僅かな意見の相違で調停が合意に達しないときに、当事者の公平を考えて事件の早急な解決が望ましい場合に裁判所の職権により、離婚について判断すること。 |

| 調停をしない | 申立てが不当な目的である場合や、事件が調停を行うのに適当ではないと認めるとき、裁判所の職権で、調停を行わないで終了させること。 |

| 当然終了 | 調停の当事者一方が調停中に死亡して、合意の成立が叶わないことから当然に調停を終了させること。 |

調停不成立に対して不服申立てはできる?

離婚調停が不成立になっても、不服申立てはできません。

裁判所が調停不成立の判断をした以上、納得できなくても、調停を続けるように求められません。

一方で離婚裁判では、裁判所の判決内容に不服がある場合、上級裁判所に対して「控訴」することができ、控訴審の判決に不服がある場合は、「上告」し、判決の当否を判断してもらうことができます。

不服申立てができない点が離婚調停と離婚裁判の大きな違いとなります。

離婚調停が不成立となる5つの主な理由

離婚調停が不成立となる最も多い理由が次の5つとなります。

- ①相手が離婚調停を欠席し続ける

- ②相手が離婚を拒否している

- ③相手が不倫やDV・モラハラなどを認めない

- ④子供の親権で争っている

- ⑤慰謝料や財産分与などの離婚条件で対立している

さらに詳しくみていきましょう。

①相手が離婚調停を欠席し続ける

裁判所から離婚調停の呼び出しがあったのに、相手が無視して応じない状態が続く場合、調停は不成立となるでしょう。どちらかが欠席し続けていては、話し合いは進まないからです。ただ、1回の欠席ですぐに不成立となるケースは少なく、何回か無断欠席を続けた場合に、「調停に参加する意欲はない」と判断され、不成立となるケースが多いようです。

離婚調停を欠席するとどうなるのか、詳しくは下記のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

②相手が離婚を拒否している

相手が離婚を拒否している場合、離婚調停は不成立となる可能性が高いです。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が、夫婦それぞれの意見を聞きながら話し合いを進めていきますが、どちらか一方でも離婚に合意しない限り、調停は成立しません。そのため、相手が調停委員からの提案にも耳を貸さず、頑なに「離婚したくない」と拒否している場合には、合意する見込みはないと判断され、調停は不成立となりやすいでしょう。

調停委員についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

③相手が不倫やDV・モラハラなどを認めない

相手の不倫やDV・モラハラなどが原因で離婚を望んでいるものの、相手が有責行為をまったく認めず、離婚条件が合意できないために調停が不成立となる場合があります。

このようなケースでは、不倫している事実やDV・モラハラを受けた事実がわかる客観的な証拠が重要です。

有責行為がわかる証拠を提出することによって、相手自身が離婚原因を認めたり、調停委員が離婚や離婚条件を受け入れるように働きかけてくれたりするでしょう。

④子供の親権で争っている

未成年の子供がいる夫婦が離婚するには、子供の親権について決めなければなりません。慰謝料や財産分与などその他の離婚条件とは異なり、親権の決定は離婚成立のために必須の事柄です。そのため、お互いに離婚すること自体には合意できていたとしても、子供の親権について争いがある場合には、調停は不成立となるケースが多いです。

親権についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

⑤慰謝料や財産分与などの離婚条件で対立している

離婚するときに決める条件として、親権のほかに、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流、年金分割などがあります。

お互い離婚することには同意しているが、慰謝料や財産分与などの離婚条件について、争いがあるというケースがあります。このようなケースは、話し合いを重ねても意見がまとまらず、調停不成立となる場合があります。

親権以外は、離婚時に必ず決めなければならないというものではありませんので、先行して離婚調停を成立させて、離婚条件については後で取り決めるという方法でも問題ありません。

しかし、条件について、離婚後に話し合おうとしても、離婚前より難航して折り合いがつかないといったケースもあり、裁判所の手続きが必要になって、手間や時間がかかるという状態に陥る場合もあります。

また注意しないといけない点は、「時効」です。

例えば、離婚による慰謝料は「離婚してから3年」、財産分与は「離婚してから2年」、など請求する期限があります。

離婚後、いつでも請求できるわけではありませんので、可能な限り、離婚前にしっかり話し合っておくことをおすすめします。

「離婚時に行う財産分与」については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停が不成立に終わったその後の流れ

離婚調停が不成立に終わったとしても、離婚したい気持ちは変わらない場合は、どうしたらいいのでしょうか。考えられる主な方法は次のとおりです。

- ①当事者間で再び協議する

- ②再度離婚調停を申し立てる

- ③離婚裁判を提起する

その他に、稀なケースではありますが、

④審判離婚で成立させる

方法もありますので、それぞれ4つの方法を詳しく解説していきましょう。

①当事者間で再び協議する

離婚調停が不成立になってから、再び当事者間で協議(話し合い)を実施するのもひとつの手です。

調停で話し合ったことで、相手の意見や言い分を知り、冷静に見つめ直せるようになり、離婚条件の妥協点が見えてくる場合もあります。

再び話し合ったときには、意見がまとまりやすくなって、離婚が成立する可能性もあり得ます。

しばらく別居を続けながら、折を見て話合いを持ちかけてみましょう。

「協議離婚の流れ」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

②再度離婚調停を申し立てる

離婚調停の不成立に対し、不服申立てをすることはできませんが、再度離婚調停を申し立てることはできます。回数に制限はないので、何回申し立てても構いません。

しかし、不成立で終わったということは、何かしら争いや意見の食い違いがあったことでしょう。すぐさま「もう一度離婚調停をしたい」と申し立てたところで、同じ結果になってしまうおそれがあります。

そのため、再度離婚調停を申し立てるにしても、ある程度の期間を置いた方がいいでしょう。あるいは、心境の変化や状況の変化が起こってから、再度の離婚調停を検討してみた方がいいかと思います。

③離婚裁判を提起する

離婚調停が不成立になったあとの次の手段として、離婚裁判を提起するのが一般的です。

離婚裁判では、調停のような話し合いではなく、「法律上の離婚原因が存在すること」を積極的に主張・立証していき、最終的に裁判所が離婚について判断を下します。

注意しないといけないのは、離婚調停の不成立後、自動的に裁判に移行するわけではありませんし、提出した書面・証拠なども引き継がれません。別途、離婚裁判を提起して、新たに書面・証拠を提出しなければいけません。

もし、離婚調停を行った裁判所と別の裁判所で離婚裁判を提起する場合は、調停を経ていることを証明するため「調停不成立証明書」が必要となります。調停不成立証明書は、離婚調停を行った裁判所が発行してくれます。

また、離婚の可否だけでなく親権・財産分与・養育費などの離婚条件についてもあわせて、裁判所が判断します。

「離婚裁判の流れ」については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

④審判離婚が成立するケースも

離婚調停が不成立となったとしても、裁判官が「離婚するのが相当だ」と判断した場合には、審判(調停に代わる審判)がなされ、審判離婚が成立するケースもあります。

ただ、審判がなされるのは、離婚することには合意できているものの、離婚条件に関するわずかな意見の違いで合意できず、調停が不成立となった場合など、とても限られた事案です。

また、審判の内容に不服があるとして、当事者のいずれか一方でも異議申立てをすると、理由は問わずに審判は無効になってしまいます。こうしたことから、離婚調停が不成立となった後、審判離婚が成立するといったケース自体、非常に少ないのが現状です。

審判離婚について、詳しくは下記のページをご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0078-6009-3006

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する離婚調停を成立させるためのポイントとは?

離婚調停が不成立で終わらず、離婚調停で無事に離婚が成立できるように、次のようなポイントを抑えておきましょう。

- 離婚調停の準備を万全にする

- 調停委員を味方につける

- 離婚問題に強い弁護士に依頼する

それぞれ詳しくみていきましょう。

離婚調停の準備を万全にする

【離婚の希望条件に優先順位をつけておく】

まずは、自分のなかで整理をしてメモに書いてまとめておきましょう。お互いに自分の希望ばかり主張していては永遠に話がまとまりません。折り合いをつけるために、「Aは譲れないが、Bは譲ってもいい」など妥協案を出すと調停が成立する可能性が高まります。

【相手の財産を確認しておく】

調停前にだいたいの相手の財産を把握しておくことで、財産分与や慰謝料や養育費などの金銭的な問題がスムーズに解決できる可能性が高まるでしょう。

【不倫やDV・モラハラなど離婚原因の証拠を確保しておく】

有力な証拠を提出すれば、相手が「離婚するのはやむを得ないな・・・」と納得したり、調停委員も有利に離婚できるように働きかけてくれたりする場合があります。

例えば、不倫の場合は、ラブホテルに出入りしている写真・動画や肉体関係があることがわかる不倫相手とのメール・LINEなど。DVの場合は、外傷を負ったときの写真・動画や診断書など。モラハラの場合は、暴言を録音した音声データやモラハラ発言のあるメール・LINEなどです。

DVとモラハラの証拠については、それぞれ下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

調停委員を味方につける

調停委員は中立な立場で調停を進めますが、調停委員も人間ですので、非常識な言動が目立つ人には反感を持つ場合もあります。逆に言えば、調停委員の心を掴み、味方につけられれば、相手を説得してくれたり、有利な条件になるように働きかけたりしてくれて、調停をスムーズに進められるかもしれません。

そのためには、まず、はじめに調停委員に会ったときは、身だしなみや言葉遣い、立ち振る舞いに気を付けましょう。

具体的に調停委員と話し合う状況になれば、常に感情的にならず、誠実さを心がけて、自分の意見の正当性をしっかり伝えるようにしましょう。

「調停委員と離婚調停の際どう接したらよいか」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚問題に強い弁護士に依頼する

弁護士に依頼すると、戦略を立てて、証拠集めのアドバイスから必要書類の作成、調停への出席までトータルサポートしてくれます。

特に調停時に、相手が誤った主張を繰り返し、感情的になりそうなときや、裁判官や調停委員から法律用語が飛び交って理解し難いときなども、弁護士がいることで安心して調停を乗りきれるでしょう。

また、ご自身の主張や希望を弁護士が論理的に代弁することによって、説得力が増し、調停が有利に進める可能性が高まります。

離婚調停の不成立に関するQ&A

- Q:

離婚調停不成立後、別居する際に気をつけることはありますか?

- A:

まずは、なぜ、別居をするのがいいかというと、別居期間が長くなるほど婚姻関係が破綻しているとみなされ、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば、離婚が認められやすくなるからです。

一般的には3~5年程度の別居期間があると、婚姻関係が破綻していると認められやすい傾向にあるとされています。

離婚調停不成立後に別居する際には次のようなことに気をつけましょう。

相手に別居の理由を伝えておく

正当な理由もないのに勝手に家を出ていくと、夫婦にある同居義務に違反して、法定離婚事由にある「悪意の遺棄」に当てはまるとして、離婚裁判のときに不利になる可能性があるほか、慰謝料を支払わなければいけない可能性が出てきます。別居する際は、メールやLINEでもいいので、離婚理由を伝えておきましょう。

夫婦の共有財産を把握しておく

別居すると情報収集が難しいため、別居前に自身名義、相手名義問わずに婚姻中に夫婦で築きあげた財産の内容について、把握しておきましょう。離婚時の財産分与が正確かつスムーズにできる可能性が高まります。

証拠をしっかり集めておく

別居すると相手の行動が把握しづらくなり、隠されてしまったりして、相手に離婚原因があるという証拠を集めにくくなります。相手の不倫・DV・モラハラなどで離婚したい場合は別居前に証拠を集めておきましょう。

「離婚前の別居」について、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

離婚調停が不成立で終わった場合でも、婚姻費用を支払い続ける必要がありますか?

- A:

離婚調停の不成立後も、婚姻費用を支払い続ける必要があります。

婚姻費用は、”請求したとき”から“離婚または同居を再開したとき”まで支払うのが一般的です。

よって、離婚が成立していない以上、婚姻費用を支払わなければいけません。しかし、婚姻費用を取り決めたときに比べて、離婚調停不成立後に収入が減少した場合は、事情の変更により減額請求をするのは可能です。

「婚姻費用」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

調停不成立から裁判を起こすまでの期間に期限はありますか?

- A:

離婚裁判を提起する場合、原則として、先に離婚調停が行われ、不成立になっていることが必要です(調停前置)。調停不成立から裁判を起こすまでの期間は特に決まった定めはありません。

調停終了から1年以内であれば、裁判を提起すると問題なく受付してくれる可能性が高いといえます。しかし、長期間(具体的には2年以上)経過すると、夫婦の状態や心境に変化があるかもしれないので、「もう一度、調停で話し合うように」と促される可能性が高くなります。

なお、調停不成立から2週間以内に裁判を提起した場合、裁判に必要な収入印紙代から調停に要した収入印紙代が控除される場合があります。

- Q:

離婚調停が不成立になった場合の弁護士費用はどうなりますか?

- A:

契約内容によりますが、一般的に、弁護士費用のうち、着手金は、弁護士に離婚調停の手続きを依頼した時点で発生して支払うもので、離婚調停が不成立になっても返金はされません。

しかし、弁護士費用のうち、成功報酬金は、結果の成功の程度に応じて支払うもののため、離婚調停が不成立となった場合、離婚が成立していませんので成功報酬金は発生しないでしょう(依頼者が離婚を希望している場合)。

- Q:

離婚調停を申し立てられましたが復縁したいです。調停不成立を目指せば良いでしょうか?

- A:

離婚調停は、裁判官や調停委員を交えるとしても、あくまでも話し合いの手続きです。

調停で「離婚しない」、「復縁したい」と言い続け、離婚を拒否すれば、調停は不成立となり、離婚は成立しないでしょう。

復縁したいのであれば、離婚調停時で離婚を回避するとともに夫婦関係を改善するための話し合いをしっかりするべきです。その後、調停が不成立になってからは、相手は裁判を提起してくるおそれがあります。

離婚裁判は民法で定められている法定離婚事由の有無によって、一方の配偶者が離婚を拒否していても、裁判所が離婚を認める場合もあります。しかし、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められませんので、離婚は成立しないでしょう。

相手が有責配偶者でなければ、婚姻関係は破綻しておらず、夫婦関係はやり直せると裁判所に判断してもらえるようにしっかり主張、立証していく必要があります。

離婚調停の成立を目指すなら、経験豊富な弁護士への相談・依頼がおすすめです

離婚調停は、あくまでも話し合いの手続きのため、当事者それぞれが離婚について合意しなければ、調停不成立になってしまいます。

調停が不成立にならないためにも、離婚を決意して離婚調停を検討している方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGでは、数多くの離婚調停に携わり、経験している弁護士が多数在籍しています。

調停委員と話すときのポイントや、離婚調停を有利に進めるコツなどを熟知しています。

そのほかにも、離婚調停が不成立に終わり、離婚裁判に進んだ場合には、専門的知識が必要ですので、訴状作成から判決が出るまでトータルサポートさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)