DVにより離婚する方法|離婚後のお金や進める際に知っておくべきこと

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

警視庁が公表をしている統計データによると、令和4年度に配偶者からの身体に対する暴力、または生命等に対する脅迫を受けた被害者の相談を受理した件数は、8万4496件となっています。

平成13年にDV防止法が施行されて以降、最多となっている状況です。

また最高裁判所が公表している令和4年度の司法統計によると、離婚調停の申立ての動機が「暴力を振るう」とした人は、申立人が夫の場合は1353件、妻の場合7861件、「精神的に虐待する」とした人は、申立人が夫の場合は3234件、妻の場合10975件となっています。

統計からみても、配偶者から受けるDVを受けている方は非常に多く、深刻な問題です。

配偶者からDVを受けている方は、離婚を視野に入れて、早急にしかるべき行動をとることをお勧めします。

そこで本記事では、“DV加害者と離婚する方法”、“DV被害者が離婚を進める際に知っておくべきこと”など、「DVにより離婚する方法」について、詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

離婚事由となるDVとは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある人(あった人)から振るわれる肉体的・精神的な暴力を指します。

DVは民法で定める「法定離婚事由」のうち「婚姻関係を継続し難い重大な事由」がある場合に当てはまります。したがって、DV加害者が離婚を拒否していても、裁判を起こせば、離婚が認められる可能性が高いのです。

DVの度合いによっては、一度のDV行為で離婚が認められる場合もあります。

DV被害者のなかには、自分自身がDV被害者であることを自覚していない人も多く見受けられます。原因は、DV加害者は、DVをするときもあれば、別人のように優しくなったり謝罪したりするときもあるからです。

そのため、DV被害者はまずはご自身が被害者であることを自覚する必要があります。そのためには親族や友人などに相談し、客観的な意見を聞くことが大切です。

DV加害者になりやすい人の特徴

DV加害者の特徴として、

●独占欲、支配欲が強い

●プライドが高い

●セルフコントロールが苦手(些細なことですぐキレる)

●自分は特別だという特権意識が高い

●外面が良い

などが挙げられます。

DV加害者の中には、自分がDVをしているという自覚はなく、「愛情表現」や「相手のための教育」であると、本気で思い込んでいる人もいます。

また、意外かもしれませんが、DVの加害者には、自分に自信がなく、自己肯定感が低いタイプの人も、よく見受けられます。気が弱いために普段の人間関係や仕事などで上手く立ち回れないストレスを、家庭内の弱い立場の者にぶつけてしまうようです。

DVの5つの種類と具体例

“DV”といわれて連想するのは、「身体的暴力」という方が多いかと思います。ですが、暴力と一口に言っても、その形態は一様ではなく、いくつかの種類に分類することができます。

DVの種類として挙げられる暴力のうち、「身体的暴力」「社会的暴力」「経済的暴力」「性的暴力」「精神的暴力」の5つについて、確認してみましょう。

身体的暴力

身体的暴力とは、肉体を傷つける行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。

- 殴る、蹴る

- 物を投げる

- タバコの火を押し付ける

- 熱湯をかける

- 首を絞める

- 髪を引っ張る

- 突き飛ばす

- つねる

また、氷水や冷水をかける行為なども、身体的暴力になる可能性があります。なお、殴るふり・投げるふり等の行為は、身体的暴力には該当しないと思われますが、相手を怖がらせているため、後に紹介する「精神的暴力」に該当し得るでしょう。

社会的暴力

社会的暴力とは、社会的に隔離して孤立させる行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。

- 親族や友人との付き合いを制限する

- 強制的に交友関係を断たせる

- 電話やメールの内容を細かくチェックする

- 行動を監視する

- 実家に帰らせない

- 許可をとらなければ外出させない

経済的暴力

経済的暴力とは、金銭面でダメージを与える行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。

- 生活費を入れない(渡さない)

- ギャンブルで浪費する

- 勝手に配偶者の預貯金や収入を過度に使う

- 借金を負わせる

- 外で働かせない(無理やり仕事を辞めさせる)

DVのうち経済的暴力について、詳しい内容は下記の記事をご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

性的暴力

性的暴力とは、配偶者の意思を尊重せず行われる性的な行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。

- 性交渉を強要する

- 避妊に協力しない

- 中絶を強要する

- 無理やりポルノビデオ・ポルノ雑誌を見せる

精神的暴力

精神的暴力とは、心を傷つける言動によって精神的に追い詰める行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。なお、メディアで「モラハラ(モラルハラスメント)」を問題にして取り上げられていることがありますが、モラハラも精神的暴力の一つといえます。

- 暴言を吐く

- 大声で怒鳴る

- 無視する

- 脅す(例:「離婚したら自殺する」と言う)

- 人前で罵倒・侮辱する

- 批判する(例:「能力が低いからお前は給料が低いんだ」「家事がまったくできていない」などの発言)

- 見下す(例:「誰のおかげで飯が食えていると思っているんだ」などの発言)

DV加害者と離婚する方法

DV行為をする相手と安全に離婚するためには、次のような流れで進めていきます。

① DVの証拠を集める

② 身を守るために別居する

③ 証拠を集めたら離婚調停を申し立てる

④ 調停がまとまらなければ離婚裁判をする

次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。

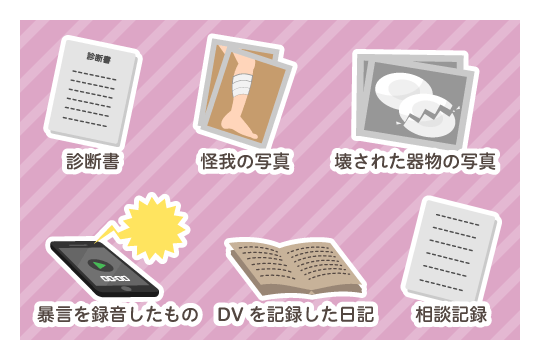

①DVの証拠を集める

DVを理由に離婚するためには、DVの証拠集めが必須です。

まずは、DV加害者である相手にDVをしていることを認めてもらわなければ、離婚についてスムーズに話しあいが進められません。

仮に相手がDVの事実を認めず、離婚を拒否しても、証拠を確保しておけば、裁判を提起して、離婚を認めてもらえる可能性が高まります。

具体的には、次のような証拠が有効です。

- DV行為が行われているときの音声データ、動画データ

- 医師が作成した診断書

- 怪我を負った部位や壊れたものの写真

- 相手からの通話記録やメール、LINEなど

- DVを受けている事実を詳しく記した日記

- 第三者(警察や配偶者暴力相談支援センターなど)に相談した記録 など

なお、別居してしまうと証拠が掴めにくくなりますので、なるべく同居している間に証拠を確保しましょう。

下記ページでは、“DVの診断書”について詳しく解説しているほか、そのほかのDVの証拠についても解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

②身を守るために別居する

自分自身や子供の身を守るため、一刻も早く別居に踏み切りましょう。

同居中にDV加害者である相手に離婚を切り出すと、相手は逆上してさらに激しい暴力を振るう危険があります。子供がいる場合は子供にも危険がおよぶ可能性があります。

そのため、別居は、相手に離婚を切り出す前に進めるようにしてください。

別居には、以下のような方法があります。

●新たに家を借りて、生活を立て直す方法

引越代や引越先の家の賃料がかかりますので、一定の経済力が必要になります。

●実家、親戚、友人の家に身を寄せる方法

経済面に不安がある方には有用な方法です。

●警察や配偶者暴力相談支援センターへ相談し、一時的にシェルターを紹介してもらう方法

新たに家を借りて引っ越したり、実家に戻ったりしても、相手が追いかけてくるおそれがあるなど、差し迫った危険がある場合に有用な方法です。

なお、別居の準備は、相手に悟られないように注意をして、準備を進めるように心掛けましょう。

③証拠を集めたら離婚調停を申し立てる

DVの証拠を集めることができたら家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

本来であれば、離婚は夫婦間の話し合いから進めますが、DVする相手と当事者間で話し合っても相手に恐怖を感じ、対等に話し合いができず、かえってDV被害が悪化するおそれがあるため離婚調停から進めるのが得策です。

離婚調停は、相手と顔を合わせずに、裁判官や調停委員を介して話し合いで離婚を目指す手続きです。裁判所の行き帰りも、相手と鉢合わせしないように配慮してもらえます。

離婚調停はご自身で行えますが、「調停委員にDVの事実や意見・要望をうまく伝えられない」、「DVの証拠としてどのようなものを提出すればいいかわからない」、など、ご自身で調停を行うのが不安な方は、弁護士に依頼すれば、一緒に裁判所に出廷して、適切な主張や証拠の提出をサポートすることも可能です。

離婚調停について、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

④調停がまとまらなければ離婚裁判をする

離婚調停で話しあいがまとまらず、調停不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を提起します。

離婚調停では到底、離婚の話がまとまらないだろうからと、はじめから離婚裁判を提起して、裁判所に判断をしてもらいたいと考える方もいらっしゃるかと思います。

しかし、離婚に関しては、「調停前置主義」というものがあり、まずは調停手続きを経なければ、裁判に進むことができません。

離婚裁判では、相手から受けたDV行為が、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまることを、証拠をもとに主張立証していくことになります。

離婚裁判は、高度な法律の知識と熟練したテクニックが要求されるため、有利に進めるためには弁護士に依頼することをお勧めします。

離婚裁判の流れを下記ページでわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

DVで離婚した場合の離婚後のお金について

DVを理由として離婚した場合、離婚後に安定した生活を送るためにも、次のような離婚時に請求できるお金に関して、あらかじめ知識を身につけておくべきです。

- 慰謝料

- 財産分与

- 養育費

- 公的支援制度

次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。

慰謝料

配偶者のDV行為によって離婚に至り、精神的苦痛を受けた場合は、相手に慰謝料を請求できます。

慰謝料の金額は、当事者間で合意できれば、いくらでも構いません。

一般的には、DVが原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、数十万~300万円とされています。

ただし、次のような精神的苦痛の程度が大きいと判断されるケースでは、慰謝料が高額になる可能性があります。

- DVの頻度が多い

- DVの内容がひどい

- DVが行われていた期間が長い>

- DVのほかに不法行為(不貞行為、悪意の遺棄など)がある

DVを行う相手と慰謝料について話し合うのが怖かったり、不安を感じたりする方は、弁護士に依頼すれば、代わりに慰謝料について相手と交渉してもらうことができます。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産(共有財産)を分配することをいいます。

DVを理由に離婚する場合も、基本的には財産分与の割合は公平に2分の1ずつとなります。

DVをする相手からは、「お前は稼いでいないし、俺の名義の家や車なのだから、財産分与しない」といわれるかもしれませんが、共有財産である以上、どちらの名義かは問いません。専業主婦(主夫)やパート勤務などで相手より収入が少なくても、財産の半分はもらう権利がありますので、遠慮せずに請求するべきです。

財産分与について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

養育費

養育費とは、子供を養育・教育するためにかかる費用をいいます。

具体的には、子供が経済的・社会的に自立するまでにかかる衣食住に必要な経費、教育費、医療費などになります。

離婚によって、子供と一緒に暮らす親は、子供と離れて暮らす親に養育費を請求できます。

DVが原因で離婚しても、元夫婦が子供の親であることは変わりません。

したがって、子供と離れて暮らす親には養育費をきちんと支払ってもらい、しっかり親としての責任を果たしてもらう必要があります。

養育費の金額の相場は、夫婦それぞれの年収と子供の人数、年齢で算定できる「養育費算定表」を用いると目安がわかります。

養育費について、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

公的支援制度

離婚するときに子供がいる場合に受けられる公的な手当や助成金があります。

具体的には次のようなものがあります。

- 児童扶養手当

- 児童育成手当

- ひとり親家庭住宅手当

- ひとり親家族等医療費助成制度

また、ひとり親だけが利用できるわけではないものの、役に立つ手当は次のとおりになります。

- 児童手当

- 障害児福祉手当

- 特別児童扶養手当

- 乳幼児や義務教育就学時の医療費制度

- 生活保護 など

手当や助成金だけでなく、次のとおり支出を減らすための減免や割引制度もあります。

- 寡婦控除

- 保育料の免除や減額

- 国民健康保険の免除

- 国民年金の免除

- 電車やバスの割引制度

- 粗大ごみの手数料の減免

- 上下水道料金の割引 など

上記のように、公的な手当や助成金、減免、割引制度には様々なものがあります。

要件に所得制限などがあるものもありますが、地方自治体によって取り扱いが違うものもありますので、詳しくは最寄りの地方自治体に確認するようにしてください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するDV被害者が離婚を進める際に知っておくべきこと

DV被害者が離婚を進める際には、公的機関や警察への相談、別居・シェルターへの避難などの知識を身につけておきましょう。

次項より詳しく解説していきます。

公的機関・警察への相談

DVを受けて、どうしていいかわからない方は、1人で抱え込まずに適切な窓口に相談をして、必要な支援を受けるべきです。

配偶者からの暴力全般に関する相談機関と連絡先一覧は次のとおりとなります。

- DV相談ナビ(内閣府 男女共同参画局)

全国共通電話番号……#8008

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html - DV相談プラス(内閣府)

全国共通電話番号……0120-279-889

https://soudanplus.jp/ - 配偶者暴力相談支援センター(内閣府 男女共同参画局)

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf - 婦人相談所一覧(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000212778.pdf

過度なDV行為によって、身体の危険を感じる場合は、最寄りの警察に相談しましょう。

警察では、相談を受けたあと、相手を検挙するほか、暴力の制止、被害者の保護、配偶者暴力相談センターと連携し、被害者の意思に応じた被害防止措置を取ってくれます。

別居・シェルターへの避難

DV行為から身を守るために、できるだけ早く別居することをお勧めします。

DVから逃れるために別居するのであれば、相手の承諾もいりません。

別居先を相手に知られないことが身の安全を守るためには重要です。

危険性がそれほど高くない場合には、実家や友人の家に避難するのもひとつの方法ですが、危険性や緊急性が高い場合は、一時保護先としてシェルターを利用できる可能性があります。

シェルターは、DV加害者である相手に所在を突き止められないように、安全面を考慮して、所在地などの詳細は非公開ですので、相手からの追跡を断つことができます。

なお、シェルターを紹介してくれる機関として、警察署の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターなどがあります。

配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧は下記ページをご覧ください。

離婚前の別居については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

別居先を相手に知らせないための手続き

DV加害者に別居先の新しい住所などの情報を知られたくない場合、あらかじめ、以下のような対策をしておきましょう。

- 警察へ捜索願不受理届を出す

事前に警察へ捜索願不受理届を出しておけば、DV加害者からの捜索願(行方不明者届)は受理されず、警察を通じて情報を知られることはありません。 - 役所へ住民票等の閲覧交付制限を申し出る

DV加害者が、被害者の住民票や戸籍の附票など、被害者の現住所の把握に繋がる書面の交付や閲覧を請求しても、これを開示しないように求める制度です。 - 健康保険証の発行元(全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村など)やマイナンバーカードのコールセンターに、情報の不開示措置を希望する届け出をする

この届出を行っておかないと、加害者に、医療費通知などから、医療機関の受診歴などを知られてしまう可能性があります。

別居中の生活費は相手に請求できる(婚姻費用)

別居中の生活費が心配な方もいるかと思いますが、基本的に相手の収入の方が多い場合は、「婚姻費用」を請求できます。

婚姻費用とは、夫婦と子供(※経済的に自立できていない未成熟子)が生活していくうえで必要な費用のことです。離婚が成立するまでの間は、同居していようと別居していようと、夫婦で婚姻費用を分担する義務を負います。

ただ、DVをするような相手に請求しても、拒否されてしまうのでは?と感じるかもしれません。そのようなご不安があるときは、弁護士にお任せください。弁護士が代わりに相手と交渉し、交渉に応じなければ裁判所の手続きで適切に請求していきます。ご自身で対応するよりも、適正な金額の婚姻費用を獲得できる可能性が高まるでしょう。

保護命令を出してもらう

保護命令とは、配偶者や同棲をしている交際相手から、身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫などを防ぐために、被害者の申立てによって、裁判所が加害者に対して発令する命令をいいます。

具体的には、次の5つの類型があります。

- 被害者への接近禁止命令

- 被害者への電話等禁止命令

- 被害者の同居の子への接近禁止命令

- 被害者の親族等への接近禁止命令

- 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令

加害者である相手が保護命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますので、申し立てることによって一定の効果が期待できるでしょう。

接近禁止命令については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

DVでの離婚を弁護士に相談するメリット

DVを理由に離婚をしたいときは、弁護士に相談して進めるのをお勧めします。

弁護士に相談すれば、次のようなメリットが考えられます。

- DV被害から逃れて離婚する最適な方法をアドバイスしてもらえる

- 代わりに相手と話し合いをしてくれるので、相手と直接やりとりしたり、顔を合わせたりしなくて済む

- 調停や裁判、保護命令の申立てなど裁判所の手続きを一任できる

- 婚姻費用や離婚条件(慰謝料、財産分与、親権など)を有利に取り決められる可能性が高まる

ただし、弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。

最近では、相談を無料で行っている事務所が多いので、まずは相談に行き、「どのような方針で進めていくのか」、「どのくらい弁護士費用がかかるのか」などを確認したうえで、共感できて信頼のおける弁護士に依頼するようにしましょう。

DVと離婚に関するQ&A

- Q:

頻繁なDVに対して一度だけやり返してしまいましたが、離婚するときに不利になりますか?

- A:

やり返してしまった反撃行為の程度にもよりますが、例えば、法定離婚事由に該当するようなDVを受けていた被害者が、一度だけやり返してしまったとしても、不利にはならないでしょう。

あくまで「離婚事由は元々のDVにある」という判断になることが多いと思われます。元々のDVが離婚事由になるということであれば、離婚時に慰謝料を請求することが可能です。

ただし、やり返したのが一度だけであっても、①元々のDVが軽微なもので離婚事由に該当しないケース、②やり返した行為の程度が重大であるケースなどでは、やり返した行為自体が離婚事由に該当するものとして、離婚するときに不利に扱われる可能性があります。

- Q:

DV加害者と離婚する場合、DVの時効はありますか?

- A:

DVを受けていたという事実に時効はありません。そのため、DVは、基本的には法定離婚事由になり得ると考えられます。

しかし、DVの行為があったときから離婚を切り出すまでに何年も経っているような場合には、相手のDVを許したと判断されたり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(法定離婚事由の一つ)といえるほど婚姻関係は破綻していなかったと判断されたりするおそれがあります。

なお、DVを受けていたこと自体に対して慰謝料を請求したい場合、慰謝料請求権には、基本的にDVを受けたときから3年間という消滅時効があります(※2017年4月1日以降の生命身体に対する侵害に基づく慰謝料請求の場合は、5年間)。

- Q:

DV夫との離婚後に出産した場合、出生届に夫の名前を書かないといけないですか?

- A:

離婚した後に出産していたとしても、離婚後300日以内に生まれた子は、民法の規定により、(前)夫の子であると推定されることになります。

ご質問のケースでは、妊娠中に離婚しているとのことですので、離婚後300日以内に出産を迎えられると考えられます。その場合、出生届の父の欄に夫であった方を書かなければ、出生届を役所に受理してもらうことはできません。

- Q:

DVで離婚した後、元夫が私名義の自宅に住んでいた場合、立ち退き請求は可能ですか?

- A:

財産分与してあなたが自宅を所有することになった場合や、そもそも自宅が財産分与の対象にはならない場合(結婚前にあなたが購入した自宅等)には、立ち退き請求ができます。

離婚したら配偶者としてその自宅に居住する権利はなくなり、自宅の所有者になっていない元夫には住む権利はないからです。なお、所有権に基づき、賃料相当額を請求することも可能です。

- Q:

DV加害者に別居先の住所を知られたくない場合はどうしたらいいですか?

- A:

DV加害者に別居先の新しい住所などの情報を知られたくない場合、あらかじめ、以下のような対策をしておきましょう。

- 警察へ捜索願不受理届を出す

事前に警察へ捜索願不受理届を出しておけば、DV加害者からの捜索願(行方不明者届)は受理されず、警察を通じて情報を知られることはありません。 - 役所へ住民票等の閲覧交付制限を申し出る

DV加害者が、被害者の住民票や戸籍の附票など、被害者の現住所の把握に繋がる書面の交付や閲覧を請求しても、これを開示しないように求める制度です。 - 健康保険証の発行元(全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村など)やマイナンバーカードのコールセンターに、情報の不開示措置を希望する届け出をする

この届出を行っておかないと、加害者に、医療費通知などから、医療機関の受診歴などを知られてしまう可能性があります。

- 警察へ捜索願不受理届を出す

DV被害で離婚する場合は、身を守るためにも弁護士にご相談ください

DVを理由に離婚を望んでいても、相手が怖くてなかなか手続きを進められないという方もいるでしょう。

身を守るためにも、まずは弁護士にご相談ください。どのように手続きを進めていけばいいか、ご相談者様の状況に合わせて適切にアドバイスいたします。また、弁護士なら代わりに相手と交渉することができますし、裁判で代理人となって出廷することも可能です。そのため、DV加害者と接触する機会を減らせられます。

ただでさえ労力のかかる離婚の手続きで、相手がDVをする人物となると、さらに心の負担は大きいかと思います。スムーズに、そして有利な内容で離婚を成立させるためにはもちろん、心の負担を少しでも軽くするためにも、DV被害で離婚するときは、ひとりで悩まず弁護士の力を頼ってみてください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

- 関連記事