離婚調停とは?流れ・期間・費用などの基本と有利に進めるポイント

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚調停とは、「家庭裁判所の裁判官や調停委員を交えて話し合い、離婚の成立を目指す手続き」です。

基本的に離婚調停の申立ては、夫婦間で話し合っても離婚が成立しなかった次の手段として行われます。離婚調停と聞くと、“裁判を起こすのとどう違うのか?”と疑問を抱かれる方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、「離婚調停」に着目し、離婚調停の流れやかかる期間、離婚調停を有利に進めるためのポイントなどについて、詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所の調停手続を利用して話し合い、離婚に関する問題の解決を図る手続きです。申し立てた後は、夫婦それぞれが別室で調停委員と面談して意見の調整を行っていくため、相手と顔を合わせずに済みます。

このような形で裁判官や調停委員を介し進められますが、このときの調停委員会は「家庭裁判所の裁判官1名・男女1名ずつの調停委員」で構成されています。夫婦が主に話すのは2名の調停委員で、家庭裁判所の配慮により男女1名ずつとなっています。

離婚調停は、裁判所の手続きを利用していますが、あくまで夫婦間の話し合いで離婚を成立させる方法です。そのため、裁判所が一方的に離婚の成立や条件を決めてくれるわけではありませんので注意しましょう。

離婚調停と離婚裁判の違い

離婚調停は、夫婦の話し合いがまとまらなければ「調停不成立」で終了するのに対し、離婚裁判は裁判所が「判決」で最終的な判断を下す点に大きな違いがあります。

また、その他にも下表のような違いがあります。

| 項目 | 離婚調停 | 離婚裁判 |

|---|---|---|

| 進行役 | 調停委員 | 裁判官 |

| 最終的な解決 | 話し合い | 裁判所による判断(判決) |

| 法定離婚事由の必要性 | 不要 | 必要 |

| 本人の出席 | 必要 | 弁護士に依頼している場合は不要 |

表をみると、最終的な解決方法だけでなく、「法定離婚事由の必要性」や「本人の出席」にも違いがあります。離婚調停の場合は、あくまで夫婦の話し合いで解決を図るため、法的に認められる離婚の理由がなくても問題ありません。一方で離婚裁判の場合は、法定離婚事由がなければ離婚できません。

また、本人の出席についても、離婚調停は夫婦双方の出席が必須ですが、離婚裁判の対応を弁護士に依頼している場合は、弁護士のみの出席で足ります。

離婚調停で話し合う内容は?

離婚調停では、裁判官と調停委員を交えて、主に以下の内容について話し合います。

- 離婚するかどうか

- 親権(夫婦に未成年の子供がいる場合)

- 養育費(金額、支払方法、支払期間等)

- 面会交流(頻度、場所、ルール等)

- 財産分与

- 年金分割

- 慰謝料 など

子供や慰謝料の有無など、夫婦の状態によって取り決める内容は異なります。

未成年の子供がいる場合には、子供の親権や養育費などについて取り決める必要があり、慰謝料の請求がある場合は、不法行為の事実確認をしなければなりません。そのため、離婚調停の手続きが行われる前に、希望する条件を整理しておく必要があります。そうすれば、あまり時間をかけずに話し合いを円滑に進められます。

離婚調停を行うメリット・デメリット

離婚調停を行うメリット

離婚調停には、以下のようなメリットがあります。

- 冷静な気持ちで円滑に話し合いを進められる

- 相手と直接話したり、顔を合わせたりしなくて済む

- 調停の成立に法的効力がある

- 裁判よりも柔軟な解決方法がとれる など

なかでも、相手と顔を合わせずに話し合いを進められる点は、大きなメリットといえるでしょう。調停委員による聴き取りは夫婦別々で行われるため、感情的にならずに済みます。これにより夫婦の一方にDVやモラハラが認められる場合でも、対等な主張が可能となります。

離婚調停を行うデメリット

一方で離婚調停には、以下のようなデメリットもあります。

- 合意まで何度も裁判所に行く必要があるため、時間と労力がかかる

- 夫婦双方が合意しないと、調停を成立できない など

離婚調停の話し合いは、家庭裁判所の調停室で行われます。そのため、夫婦はかならず家庭裁判所に出向かなければなりません。また、調停期日は基本的に平日に開かれるため、仕事を休まなければならない点もデメリットのひとつでしょう。

そして、あくまで話し合いで離婚を成立させる手続きであるため、時間と労力をいくらかけても、不成立となれば離婚できません。

離婚調停を申し立てた方が良いケース

離婚調停には、メリットだけでなくデメリットもありますが、以下のようなケースの場合は離婚調停を申し立てた方がよいといえます。

- 配偶者がまったく話し合いに応じてくれない

- 配偶者からDVやモラハラを受けており、夫婦間での話し合いが難しい

- 離婚条件について折り合いがつかない

このようなケースの場合は、「夫婦間での話し合いは困難」と判断できるため、なるべく早めに離婚調停を申し立てた方がスムーズに離婚できる可能性が高いです。

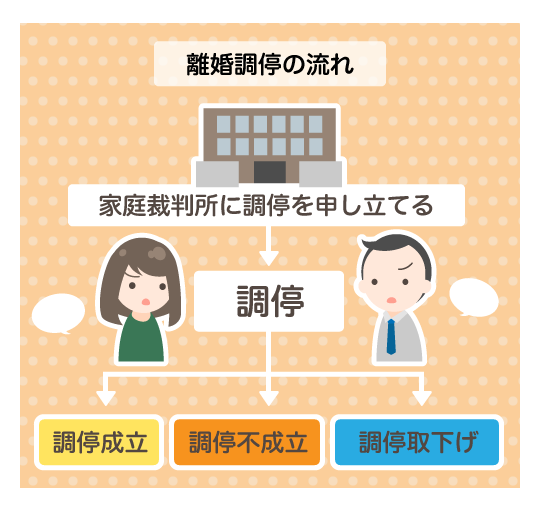

離婚調停の流れ

離婚調停の一般的な流れは、以下のとおりです。

- ①家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

- ②第1回調停期日

- ③第2回目以降の調停期日

- ④調停終了(成立・不成立・取下げ等)

①家庭裁判所に申し立てる

まずは、離婚を希望する方が家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

申立先は、相手方の住居地を管轄する家庭裁判所が一般的ですが、双方の合意があれば他の家庭裁判所への申立ても可能です。家庭裁判所に、「申立書」「必要書類」「印紙・郵便切手」を提出すると、申立てを受け付けてもらえます。

申立てが受理された後は、第1回目の調停期日が調整されて、決定次第当事者双方に呼出状(調停期日通知書)が普通郵便で送られてきます。なお、申立てから呼出状が届くまでは約2週間程度、第1回目の調停期日は申立てから約1ヶ月程度で調整されることが多いです。

②第1回目調停期日

第1回目の調停期日は、最初に調停委員から「調停の流れ」「調停委員の立場」などの説明を受けます。説明時は夫婦の同席が基本ですが、その後は1人ずつ調停室に呼び出されるため、顔を合わせて話す必要はありません。

調停委員からの事情聴取は、1回の期日につき大体2~3時間で、夫婦それぞれから30分程度ずつ話を聴いていきます。離婚に関する意見を伝え、調停委員から助言をもらいながら話を進めていきますが、1回でまとまることは少なく、調停は数回開かれます。

調停では、夫婦の鉢合わせ防止策として「別々に調停室に入る」「調停の開始・終了時間をずらす」などの配慮がなされています。配偶者からのDVやモラハラで、鉢合わせに不安を抱かれている方は、事前に裁判所に相談しておくとより安心です。

③第2回目以降の調停期日

第2回目以降の調停期日は、およそ1ヶ月~1ヶ月半後に設けられます。

1回で調停が成立するケースは少なく、調停の平均的な回数は3~5回程度が多いです。また、話し合いの内容次第では、次回期日までに用意しておく書類などを指定される場合もあります。

調停を行う回数には制限がないため、必要であれば何回でも行えます。しかし、「これ以上話し合いを続けても意味がない」と裁判所および調停委員が判断した場合は、調停不成立となり、話し合いが打ち切られます。

④離婚調停の終了

調停にて話し合いを重ねた結果、双方が合意に至った場合は、調停成立となります。

調停成立後は、裁判所が調停で取り決めた離婚条件などの内容を記載した「調停調書」を作成します。

調停成立後10日以内に、原則申立人が夫婦の本拠地または申立人の住居地の市区町村役所に、“調停調書の謄本”と“離婚届”を提出すると離婚が成立するため、早めに対応しましょう。

なお、「合意に至らなかった」「配偶者が調停を欠席した」「申立人が申立てを取り下げた」場合などには、調停不成立となります。

さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

調停が不成立になるとどうなる?

調停が不成立となった場合は、以下の手続きに移行するかどうかを考える必要があります。

- ① 離婚裁判を起こす

- ② 配偶者と再度協議する

- ③ 離婚調停を再度申し立てる

離婚調停は、あくまで話し合いで解決を図る離婚方法であるため、不服申立てはできません。そのため、調停不成立後は、最終手段として離婚裁判を起こすのが一般的です。

離婚裁判では、離婚するのに夫婦の合意は必要なく、裁判所が離婚の可否や離婚条件等を決めます。しかし、調停不成立後に配偶者と再度話し合いを試みることも可能です。ここで話し合いがまとまれば、協議離婚が成立します。

また、離婚調停の申立てに回数制限はないため、再度調停を申し立てることもできます。ただし、一定の期間をおかなければ結論が変わる可能性は低いです。

「離婚調停不成立後」「離婚裁判」の流れについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

離婚調停にかかる期間

離婚調停にかかる期間は、個別の事案にもよりますが、3ヶ月~1年程度が一般的です。

「話し合いが難航する」「話し合う議題が多い」などが多い場合には、長期化する可能性が高いでしょう。しかし、1年以内に調停が終了するケースがほとんどです。

なお、離婚調停の期日が開かれる時間帯は、裁判所によって異なりますが、基本的に平日10時~17時までとされています。

離婚調停の期間について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停に必要な書類

離婚調停を申し立てるときに、一般的に必要な書類は以下のとおりです。

| 書類名 | 必要性 | 入手場所 |

|---|---|---|

| 離婚調停の申立書 | 必須 | 裁判所のホームページ |

| 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) | 必須(3ヶ月以内に発行されたもの) | 市町村役場 |

| 進行に関する照会回答書 | 必須 | 裁判所のホームページ |

| 事情説明書 | 必須 | 裁判所のホームページ |

| 連絡先等の届出書 | 必須 | 裁判所のホームページ |

| 子についての事情説明書 | 未成年の子供がいる場合 | 裁判所のホームページ |

| 年金分割のための情報通知書 | 離婚時に年金を分ける場合 | 年金事務所など |

離婚調停にかかる費用

| 申立費用 | その他 |

|---|---|

|

|

離婚調停の申立てには、上表のとおり、申立費用として「収入印紙・郵便切手・戸籍謄本の取得費用」などがかかります。

収入印紙は1200円と決まっていますが、連絡用の郵便切手については、必要な額や内訳が管轄の家庭裁判所によって異なります。そのため、事前に家庭裁判所に問い合わせるか、家庭裁判所のHPで確認しておくとよいでしょう。

そのほかにも、調停期日には裁判所に行かなければならないため、「往復の交通費」、不動産をお持ちの方は「不動産登記簿の取得費用」などが発生します。

離婚調停にかかる費用について、詳しくは以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士に依頼する場合の費用はどのくらい?

弁護士に依頼する場合は、別途、着手金、成功報酬など弁護士費用が生じます。

依頼する弁護士や事案によって費用は異なりますが、およそ弁護士費用の相場はトータルで40万~70万円とされています。

弁護士に依頼すると費用の負担が大きくなりますが、弁護士が書面の作成・提出や裁判所の出廷などすべて行いますので精神的負担や労力が軽減できます。また法律の知識やノウハウを備えた弁護士に依頼することによって、有利な離婚条件・内容で解決できる可能性が高まります。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する実際の離婚調停でよく聞かれることとは?

離婚調停で調停委員からよく聞かれることをまとめました。

調停委員からの質問には、自分で作ったメモを見ながら回答しても構いません。実際の現場で落ち着いて上手く話せるように、メモにまとめるなどの対策をしておきましょう。

- 結婚した経緯

2人が結婚するに至った経緯を端的に説明することが大切です。

思い出話を詳細に説明する必要はありません。 - 離婚したいと思った理由

「離婚を決意したきっかけ」「夫婦で改善しようとしたか」などについて、具体的に細かく説明しましょう。 - 現在の夫婦関係の状況

別居の有無や生活費の支払いなど、夫婦の現状についてありのままを伝えましょう。 - 子供に関すること

「親権、養育費、面会交流についてどう考えているか」などの質問がなされます。 - 希望する離婚条件の内容

「慰謝料、財産分与、年金分割、養育費などの離婚条件について、どのような内容を希望するか」の質問を受けます。根拠資料や証拠などを用意しておくとスムーズです。

その他の調停委員から聞かれることの多い質問や答えるときのポイントなどは、以下の記事にまとめられています。ぜひ併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停中にやってはならないこと

以下のような行動は、離婚調停で不利益を受ける可能性が高くなるため、控える必要があります。

<離婚調停中にやってはならないこと>

- 離婚調停を無断欠席する

- 調停の様子を録画、録音する

- 配偶者以外の人との交際、不貞行為

- 根拠のない抽象的な発言

- 配偶者に直接連絡する

- 配偶者に嫌がらせをする

- 子供を連れ去る

- 勝手に財産を処分する など

「発言に一貫性がなく、配偶者の悪口や批判をし続ける姿勢」も、離婚調停で裁判官や調停委員の心証を悪くさせます。

調停を体調不良や仕事で欠席する必要がある場合は、裁判所に連絡して対応方法を相談すれば心証は悪くなりません。調停を複数回無断欠席すれば、心証が悪くなるだけでなく、民事調停法第34条に基づき5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、離婚調停中の行動には注意が必要です。

離婚調停を有利に進めるための4つのポイント

離婚調停を有利に進めるためには、次の4つのポイントを押さえることが大切です。

- ① 調停委員の共感を得る

- ② 証拠資料を集めておく

- ③ 法定離婚事由を主張する

- ④ 弁護士に依頼する

では次項にて、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

調停委員の共感を得る

調停委員はどちらの味方でもない、中立的な立場にあります。

しかし、「この人の主張はもっともだ」と調停委員の心を動かして共感を得られれば、自分の主張に寄り添った内容で相手を説得してくれる可能性があります。

ただし、調停委員を味方につけようと必死になる必要はありません。あくまで、調停委員からの印象をよくするために、社会人として常識のある対応を心掛けることが大切です。

具体的には、以下のような発言を控え、常識的な身なりや言葉遣いを使うようにしましょう。

- 単なる相手の悪口や批判

- 嘘や矛盾のある発言

- 具体性のない主張(具体的根拠のない、自分の主観でしかない主張)

- あまりにも特定の離婚条件に固執する発言

- 「自分が相手に直接言う」など、感情的で危険人物だという印象を持たれかねない高圧的な発言

以下のページでは、離婚調停で不利な状況とならないようにするための対策を詳しく解説しています。

ぜひ併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

証拠資料を集めておく

財産分与や浮気、DVについては、離婚問題において争点になりやすく、揉めると調停が長期化する原因となります。調停を自分に有利に進め、早期に解決するために、事前に以下のような必要資料や証拠を集めておきましょう。

| 財産分与 |

|

|---|---|

| 浮気 |

|

| DV |

|

法定離婚事由を主張する

離婚裁判とは異なり、離婚調停で法定離婚事由は必要ありませんが、あれば有利に働く可能性があります。法定離婚事由とは、「法的に認められる離婚の理由」で以下5つの事由を指します。

<法定離婚事由>

- ① 不貞行為(浮気、不倫)

- ② 悪意の遺棄

- ③ 3年以上の生死不明

- ④ 回復の見込みのない強度の精神病

- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、モラハラ、性の不一致、犯罪行為等)

これら5つの事由のうち1つでも認められれば、裁判で離婚できます。離婚調停は、あくまで夫婦の話し合いで解決を図る手続きであるため、法定離婚事由の必要性はありません。

法定離婚事由について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士に依頼する

離婚調停の手続きは自分で行えますが、弁護士に依頼すると次のようなメリットを得られます。

<弁護士に依頼するメリット>

- 精神的な負担を減らせられる

- 書類の作成や証拠の収集などを任せられる

- 仕事や家事、育児で出席できない場合でも代理で出席してもらえる

- 離婚調停の進め方や離婚条件についてのアドバイスをもらえる

- 調停での話し合いを弁護士に任せられる など

弁護士に依頼すれば、離婚条件を適切に主張でき、調停を有利に進められます。煩雑な書類の作成や証拠の収集も一任できるため、負担を大きく軽減できるはずです。

もちろん、弁護士に依頼しなくても調停の手続きは進められますが、ご自身だけでは「どこまで主張してよいのか?」と迷われる方もいらっしゃるでしょう。そのような場合も、弁護士がいれば解決まで導いてもらえます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停に関するQ&A

- Q:

離婚調停中に別居しても大丈夫ですか?

- A:

離婚調停中の別居は可能で、離婚調停には影響しません。

しかし、配偶者の承諾を得ずに勝手に別居した場合は、「悪意の遺棄」と判断され、有責配偶者となってしまいます。そうなれば、有責配偶者からの離婚調停の申立てとなり、慰謝料を請求されるなどのリスクが生じる可能性があるため、注意しなければなりません。悪意の遺棄とは?

正当な理由なく、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務(民法第752条)を果たさない行為のことただし、一方的な別居に“正当な理由”があれば、悪意の遺棄とは判断されません。

正当な理由には、「配偶者からのDVやモラハラ」「親の介護によるやむを得ない別居」などが挙げられます。このような場合には、正当な理由だと分かる証拠を事前に準備しておきましょう。別居について、詳しくは以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

離婚調停に相手が来ない場合はどうなりますか?

- A:

調停期日に相手が来ない場合は、裁判所が確認できるまで待合室でしばらく待機となります。

裁判所が相手に連絡するも、「連絡が繋がらない」「出席を拒否した」などの場合は、調停は行えないと判断され、その調停は終了となります。その後、次回の調停期日にも相手が来ないような場合には、調停不成立と判断されるでしょう。

なお、離婚調停に相手が来ない場合は、以下の対処法を用いて出席を促します。

- 相手に手紙を送付して出席を促す

- 離婚調停欠席により生じるデメリットを伝える

- 家庭裁判所に出頭勧告を出してもらう など

こうした方法をとっても、相手が調停を欠席して調停不成立と判断された場合は、次の手続きとして「離婚裁判」を起こすことになります。

- Q:

離婚調停にかかった費用はどちらが払うのでしょうか?

- A:

離婚調停にかかった費用は、原則“調停を申し立てた側の負担”となります。

調停の申立て費用は、大体3000円程度(収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本取得代)です。なお、調停の手続きを弁護士に依頼する場合も同様で、依頼した側が弁護士費用を負担します。

- Q:

相手がわざと時間稼ぎして、離婚調停を長引かせようする場合はどうしたらいいですか?

- A:

相手が意図的に離婚調停を長引かせている場合は、裁判官に評議を依頼する方法がとれます。

評議とは、「裁判官と調停委員が調停の進行などについて意見交換すること」をいい、評議の活用によって膠着状態から抜け出せる可能性が高まります。

次のようなケースの場合は、調停委員に裁判官との評議をお願いするとよいでしょう。- 自分に婚姻費用を払い続けさせたいために長引かせている

- 親権争いで子供の監護実績を積むために長引かせている など

その他にも、別居している場合は、調停委員から「夫婦関係が破綻した」と判断してもらえるように、意図的に離婚調停の期間(=別居期間)を長引かせることがあります。このようなケースの場合には、評議の依頼を検討した方が良いといえます。

離婚調停をスムーズに進めるためにも弁護士に依頼することをおすすめします

離婚調停をスムーズに、そして有利に進めるためには、調停委員の理解を得られるかどうかが重要になってきます。この点、弁護士なら、調停委員と話すときに気をつけるべきことや、効果的な主張の仕方、証拠集めのポイントなど、離婚調停を有利に進めるための様々なテクニックを知っています。

あとで後悔してしまう事態とならないよう、おひとりで離婚調停に臨むのが不安なときは、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。離婚調停をスムーズに進め、納得のいく結果を得るためにはどうしたらいいのか、あなたにとっての最善策を一緒に考えていきましょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

- 関連記事

- 離婚調停中にやってはいけないこととは?有利に進めるためのポイントも解説離婚調停での不利な発言とは?不利な状況にならないために気を付けること調停離婚の成立後に必要な手続き|離婚届はいつまでに出す?離婚調停にかかる費用はどれぐらい?弁護士に依頼した場合の費用も解説離婚調停中に浮気が発覚したらどうなる?慰謝料や離婚への影響とは離婚調停を取り下げても離婚裁判を起こせる?再度調停することは可能?離婚調停を申し立てられたら?対応方法や弁護士に依頼するメリットを解説離婚調停が不成立になったら別居すべき?別居期間や注意点について解説離婚調停は拒否できる?離婚したくない場合にやるべきこと離婚調停の期間は平均6ヶ月!短期間で終わらせる5つのポイント円満調停とは|メリット・デメリット、調停の流れやポイント離婚調停は弁護士なしでも対応できる?離婚調停が不成立になったら|不成立になる理由やその後の流れを解説離婚調停を申し立てられたときの答弁書(回答書)について離婚調停で聞かれることとは?離婚調停を有利に進めるための陳述書の書き方と注意点について離婚調停を欠席するとどうなる?本人の欠席や相手が呼び出しを無視した場合【離婚調停】調停委員と話すときのポイントや問題がある場合の対処法離婚が成立したときの調停調書について