離婚時の財産分与についての基礎知識

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚する際、夫婦で貯めていた預貯金や夫婦で購入した家や自動車などは「財産分与」として夫婦で分け合います。

財産分与は、対象となる財産が多く存在したり、権利関係や価値の把握が複雑だったりして、離婚時に争いとなるケースが少なくありません。

本記事では、財産分与の種類、財産分与の割合、財産分与の方法など「財産分与」の基礎知識を身につけていただけるよう、様々な角度から詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築きあげた財産を、離婚時に夫婦それぞれの貢献度に応じて分けあうことをいいます。

民法768条第1項にも、“離婚の際は、相手に対して財産の分与を請求することができる”と定めています。

財産分与には、次のとおり、主に3つの要素に分けられます。

詳しくは次項で解説していきます。

| 清算的財産分与 | 夫婦が婚姻中に築きあげた財産の清算 |

|---|---|

| 慰謝料的財産分与 | 相手を傷つけたことに対する慰謝料の要素を含むもの |

| 扶養的財産分与 | 離婚により生活が困窮する相手の扶養 |

「財産分与」について、動画でわかりやすく解説していますので、ぜひご視聴ください。

清算的財産分与

財産分与の中核となるのが「清算的財産分与」です。先ほどした財産分与の説明も、この「清算的財産分与」を前提にしています。

夫婦の共有財産を分け合って清算することを目的にしたもので、「夫婦で協力して築いた財産なのだから、2人で公平に分け合い清算しましょう。」という考え方のもと行う財産分与です。

あくまで目的は清算することですので、離婚原因には左右されません。一方の原因で離婚することになったとしても、2人で財産を分け合うことが可能です。

慰謝料的財産分与

離婚するときに発生する慰謝料は、財産分与とは性質が異なりますので、本来は別々に算定して請求するのが一般的です。

しかし、裁判所は財産分与の判断に際して「一切の事情」を考慮するので(民法第768条3項)、その事情の中に慰謝料発生原因である事情も含めること、すなわち、財産分与に離婚慰謝料も含めて考えることができるとされており、離婚慰謝料も財産分与に含めて財産分与するのを「慰謝料的財産分与」といいます。

例えば、不倫やDV・モラハラなど離婚の原因を作った者が、清算的財産分与に加えて慰謝料的財産分与をして、多めに財産を渡すといったケースです。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって、清算的財産分与と慰謝料的財産分与をしたとしても、生活に困ってしまう夫婦のどちらか一方に対して、収入のある側から支払われるサポート目的の財産分与をいいます。

例えば、長年専業主婦(主夫)ですぐには経済的な自立ができない場合や、病気で療養が必要な場合などです。

扶養的財産分与の目的の性質上、物ではなく毎月一定の現金を受け渡すという方法で実現されるケースが多いです。金額やどのくらいの期間支払うかは当事者間で相談して決めますが、相場として、月に数万円程度の必要最低限の金額を半年から3年というのが目安になるでしょう。

財産分与の割合

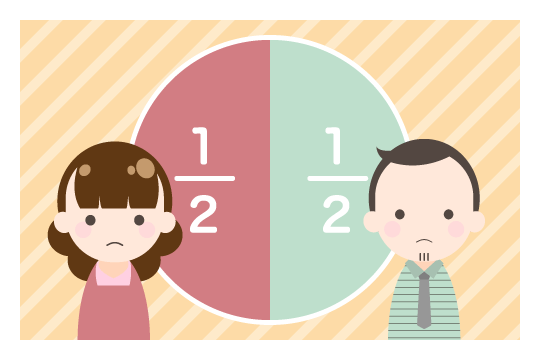

財産分与は夫婦の貢献度に応じて分け合います。

夫婦の婚姻期間中の貢献度は等しいと考えられていることから、財産分与の割合は、原則2分の1となります。

夫が会社員、妻が専業主婦の場合でも、夫が主に収入を得ていますが、妻が家事・育児をして家庭を支えているからこそ、夫婦が協力して財産形成・維持ができたと考えられるため2分の1の割合となります。

共働きの夫婦も、収入額に差があったとしても、夫婦が協力して財産形成・維持ができたと考えられるため、基本的に財産分与の割合は2分の1となります。

なお、離婚する原因が相手の不倫やDV・モラハラなど責任のある行為であっても、財産分与は原則2分の1の割合で分け合います。

「専業主婦の方の財産分与」について、「共働きの方の財産分与」について、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

財産分与は拒否してもいいのか?

財産分与の請求権は、夫婦それぞれの権利です。

請求権を行使するかは、個人の自由ですが、財産分与の請求権は法律上で認められている権利のため、請求された場合には拒否できません。

ですので、財産分与をしたくないと思っていても基本的に拒否することはできません。

しかし、財産分与をしなくても済むケースもあります。

具体的には次のような状況です。

- 配偶者が財産分与請求権を放棄した場合

- お互い合意のうえで財産分与しないと決めた場合

- 離婚してから2年以上経過している場合

- 婚姻前に夫婦財産契約で定めていた場合

- 所有している財産に借金が多い場合

などです。

「財産分与したくないときにやっておいたほうがいいこと」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

財産分与の方法

財産分与の方法として、主に3つの種類があります。

- ① 不動産や自動車などの対象財産を自分が受け取る代わりに相手に金銭の支払いをする方法

- ② 対象財産を売却して売却代金を分け合う方法

- ③ 対象財産そのもの(現物)を相手に渡す方法 など

財産分与の方法について合意できた場合は、合意した内容を記載した文書を作成しておきましょう。

できれば、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくのをお勧めします。

公正証書があると、約束したにも関わらず、財産分与をしなかった場合には、強制執行の手続きをして、相手の給与や預貯金など財産を差し押さえられます。

財産分与の対象となる共有財産

婚姻中に夫婦の協力により築きあげた財産を「共有財産」といいます。

共有財産の名義は夫婦どちらか問いません。

財産分与の対象となる共有財産は主に次のようなものです。

- 不動産(家、マンション、土地など)

- 自動車

- 退職金

- 年金

- 借金やローンなどの負債

- 生命保険や学資保険の解約返戻金

- 現金、預貯金

- 有価証券、投資信託

- 美術品、貴金属

特に財産分与する際に注意が必要なものは次項で詳しく説明しておきましょう。

不動産・自動車

結婚してから夫婦が得た収入などで購入した不動産(家、マンション、土地など)や自動車は財産分与の対象となります。

財産分与の方法は次のようなものが考えられます。

- ① 売却して現金(売却代金)を分ける方法

- ② 片方が取得して、もう一方に評価額の半額相当の現金を渡す方法 など

なお、不動産の評価額を調べる方法は、次のとおり複数あります。

- 固定資産税評価額

- 実勢価格(時価)

- 鑑定評価額

- 査定評価額 など

離婚に伴う家(マンション)や土地の財産分与について、それぞれ下記ページで、さらに詳しく解説していますので、ぜひ、ご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

自動車の評価額を調べる方法は、主に次のとおりとなります。

- 自動車買取業者、自動車販売会社などに査定してもらう

- レッドブック(オートガイド自動車月報)で調べる など

車を財産分与する方法について、下記ページで、さらに詳しく解説していますので、ぜひ、ご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

退職金

ここでいう「退職金」は、将来もらえる退職金のことをいいます。退職金がすでに支払われていた場合は、現金や預貯金に形を変えているので、現金や預貯金として残っている分が財産分与の対象になります。

結婚前から働いている場合は、退職金のうち婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象になります。

退職金の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

年金

年金は、ほかの財産とは異なり、財産分与とは別の「年金分割」という制度で考えます。

年金分割とは、婚姻中に納めた年金保険料の実績を、離婚時に夫婦間で分割する制度です。分割する割合は、最大で2分の1とされています。

年金分割の対象となるのは、「厚生年金」と、現在は厚生年金に統一されている「共済年金」です。同じ公的年金でも、「国民年金」は対象になりませんので注意しましょう。

年金分割のしくみは、下記の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

借金やローンなどの負債

夫婦が生活していくために負った借金やマイホーム、マイカーを手に入れるための住宅ローン、自動車ロ―ンなどは財産分与の対象となり得ます。

一方で、ギャンブルやブランド品の購入が目的での借金は、夫婦が生活していくために負った借金といえませんので、財産分与の対象となりません。

例えば、共有財産がマイホームとその住宅ローンしかない場合、ローン残高が不動産評価額を下回っているとき(アンダーローン)は、差し引いた金額が財産分与の対象となります。

一方で、ローン残高が不動産評価額を上回っているとき(オーバーローン)は、不動産に価値がないとみなされ、財産分与の対象となりません。

「離婚時に債務があった場合の財産分与」については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひ、ご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

生命保険や学資保険の解約返戻金

家族のことを考えて結婚後に加入した生命保険や学資保険のなかには、解約すると「解約返戻金」が支払われるものがあります。こうした保険は財産分与の対象となり、解約した場合は解約返戻金そのものを、解約しなかった場合は解約返戻金の見込み額を分け合います。

ただし、結婚する前に貯めていたお金で保険料を支払っていた期間があると、その期間に相当する解約返戻金は財産分与の対象にはなりません。このように、一部が財産分与の対象外になると、分け合う金額の算出が複雑になり、揉めてしまうおそれがあります。

裁判所に判断されることになったら、財産分与の対象外であることを立証しなければなりません。お困りの際は、まずは弁護士に相談するといいでしょう。

財産分与の対象にならない特有財産

夫婦の一方の力のみで得た以下のような財産を「特有財産」といい、財産分与の対象外となります。

- 独身時代から保有していた財産

- 婚姻中に親や親族から遺産相続や生前贈与した財産

- 別居後に夫婦それぞれが取得した財産

ただし、特有財産であっても、夫婦の協力によって財産の価値が維持されたり、価値が増加したりしたといえる場合は、財産分与の対象となる場合もあります。

財産分与のための準備

適正な財産分与をするためには、共有財産の内容をしっかり事前に把握しておくのが大切です。

具体的には、次の3つのポイントをおさえておきましょう。

共有財産の資料を集めておく

婚姻期間中に夫婦で築きあげてきた次のような共有財産の資料をすべて集めておきましょう。資料はすべてコピーをとっておくようにしましょう。

- 預貯金通帳

- 株式・債権・投資信託・FXなどの年間取引書、明細書

- 生命保険の保険証書

- 不動産の登記済権利証、現在事項証明書

- 自動車の車検証 など

上記以外の財産以外にも価値が高そうな美術品・家財道具・貴金属などもあれば、写真を撮影しておきましょう。

相手の預貯金の内容を調べる

適正に財産分与をするには、相手の預貯金がどのくらいあるのか把握するのは大切です。

知っている預貯金口座以外にも、内緒で作成している預貯金口座がないかも調べておきましょう。

相手の預貯金通帳が確認できないときは、まずは相手に直接、通帳の開示を求めましょう。

通帳開示を拒否された場合は次の方法を検討しましょう。

- ① 弁護士会照会を利用する

- ② 裁判所に調査嘱託を申し立てる

ただし、①は弁護士が手続きする必要がある上、口座名義人本人の同意が要求されることが多く、➁を行うには、裁判所で調停・審判・裁判などを係属している必要がありますので、どちらか利用する場合は弁護士に相談するようにしましょう。

「財産分与での通帳開示」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

相手のへそくり(隠し財産)を調べる

公平に財産分与をするためには、相手がへそくり(隠し財産)をもっていないか調べておくのも重要ですので、次のようなものを調べておきましょう。

- 自宅や実家の普段なかなか触らないようなところに現金を隠していないか

- 知らない預貯金口座に隠していないか

- 電子マネーとしてチャージされていないか

- 郵便物で知らない金融機関から書類が届いてないか など

「へそくり」については、下記ページでもさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

財産分与の決め方と手続き

財産分与の決め方は、離婚と併せて取り決めるのか、財産分与のみを個別に取り決めるのかによって、若干流れが違ってきます。

離婚と同時に財産分与をする場合

- ①夫婦間で話し合う

- ②「離婚調停」を行う

家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、話し合います。 - ③「離婚裁判」を行う

調停不成立となった場合は、裁判所に判断を下してもらいます。自動的に裁判の手続きに移るわけではないので、別途、申立てが必要です。なお、調停を行わずにいきなり裁判を行うことは通常できません。

離婚後に財産分与する場合

- ① 元夫婦間で話し合う

- ② 「財産分与請求調停」を行う

家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、話し合います。(離婚調停と同じです) - ③ 「審判」の手続きに自動的に移行する

調停が不成立となった場合、自動的に審判に移行して、裁判官が財産分与について判断を下します。調停を経ずに、はじめから審判の申立てからすることも可能です。

なお、離婚後に財産分与する場合は時効に注意が必要です。

「離婚してから2年以内」に請求しなければ、請求権は消滅します。

2年以内に話し合い、調停、審判などで財産分与により財産を引き渡す権利が確定した場合は、財産分与の権利は10年間消滅しません。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する離婚の財産分与に関するQ&A

- Q:

-

財産分与で家を受け取る場合、名義変更はしたほうがいいですか?

- A:

-

財産分与で受け取ることになった家の名義が相手になっているのであれば、名義変更をしてご自身の名義にしておいたほうがいいです。

名義変更をしなかった場合、家の所有名義人は相手のままとなるので、勝手に売却されてしまうリスクがあり、もし売却されてしまったら取り戻すことは困難です。こういったトラブルに見舞われないよう、財産分与で家を受け取る場合には、きちんと名義変更をしておきましょう。

下記の記事では、財産分与時の家の名義変更について詳しく解説しています。名義変更の方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

-

婚姻期間中にそれぞれで貯めた貯金も財産分与の対象になりますか?

- A:

-

婚姻期間中に夫婦がそれぞれに貯めた貯金も、基本的には財産分与の対象になります。

結婚して共同生活を送っている以上、夫婦それぞれが自身の名義で貯金して財産を増やしても、お互いに支え合ってきたからこそ財産が増えたと考えられるためです。ただし、婚姻期間中とはいえ、別居後に得た財産は夫婦の協力によって築かれたとはいえないため、財産分与の対象には含まれないのが通常です。

財産分与と婚姻期間の関係について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

-

子供を連れて離婚する場合、財産分与の割合を多くすることはできますか?

- A:

-

子供を連れて離婚する場合も、財産分与の割合は通常と変わらず基本的に2分の1ずつに分け合います。

しかし、幼い子供の世話があるためフルタイムで働くのが難しい場合や、長い間専業主婦(主夫)だったためブランクがあってなかなか安定した収入を得る職に就けない場合などは、「扶養的財産分与」として、一定期間、生活が安定するまでの経済的サポートとして、清算的財産分与とは別に扶養的財産分与を受け取れる可能性はありますが、扶養的財産分与は月払いの定期金の形をとることが多いです。

また、扶養的財産分与が認められるのは、これを認めなければ元配偶者が経済的に困窮してしまうようなケースです。そのため、一定期間の生活費を確保するに足る財産分与がされたり、十分な養育費が支払われたりしている場合には認められにくいでしょう。

- Q:

-

一度決めた財産分与を変更することはできますか?

- A:

-

相手の同意が得られれば、取り決めた財産分与の内容を変更することはできます。

一方で、相手の同意が得られない場合には、基本的に財産分与の変更はできません。ただし、相手に騙されたり、強迫されたりして取り決めたものであれば、例外的に変更できる場合があります。また、一方の離婚後の生計を支えるために財産分与を行った、いわゆる「扶養的財産分与」であった場合には、離婚後のそれぞれの事情の変化に応じて、財産分与の変更が認められる可能性があります。

- Q:

-

財産分与をした場合、税金はかかりますか?

- A:

-

離婚により相手から財産を受け取った場合、基本的には贈与税はかかりません。

離婚時の財産分与は、相手から贈与を受けたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために行っていると考えられているからです。しかし、財産分与の金額がいろんな事情を考慮しても多過ぎる場合や、離婚自体が贈与税や相続税を免れる目的のために行われたと認められる場合は贈与税がかかる可能性もあります。

財産を受け取る側と渡す側とそれぞれにかかる可能性がある税金は次の表のとおりです。

受け取る側 渡す側 現金・預貯金 贈与税 - 不動産 贈与税、不動産取得税 譲渡所得税 株式など 贈与税 譲渡所得税

「財産分与時にかかる税金」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

- Q:

-

離婚時の財産分与で、貯金を隠すとどうなりますか?

- A:

-

離婚時に貯金を隠しても刑事罰はありません。

しかし、民事上の不法行為または不当利得とされる可能性があり、相手が損害を受けたという事実があるならば、損害賠償請求される可能性もあります。

民事上の請求のほかに、離婚から2年以内であれば、財産分与のやり直しが可能な場合もあります。貯金を隠していることが相手に知られれば、新たな紛争が起こる可能性が高いため、嘘をついたり隠したりせずに、公平に財産分与することをお勧めします。

離婚での財産分与の話し合いが進まない場合は、弁護士にご相談ください

離婚後の生活を安定したものにするためにも、財産分与は公平かつ正確に行うべきです。

しかし、自分では、どれが共有財産で財産分与の対象なのか、どれが特有財産で財産分与の対象とならないものなのか判断しにくい場合もあります。

離婚する際に財産分与で損をしないためにも、ぜひ、弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGでは、離婚問題をたくさん取り扱っており、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。できる限りご自身の希望に叶い、有利な条件や内容で離婚できるように、全力でサポートさせていただきます。まずは、お気軽にお問合せください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

- 関連記事

- 離婚したらペットはどちらが引き取る?養育費や面会はどうなる?離婚したら家はどうすればいいの? 離婚時に家を財産分与する方法離婚に伴う財産分与、確定拠出年金はどうなる?財産分与で子供名義の預貯金や学資保険はどうするか財産分与にかかる税金とは?節税方法も含めた基礎知識財産分与で専業主婦が受け取れるもの共働き夫婦が離婚を考えたら知っておきたい「財産分与」について離婚時の財産分与 ローンが残っている財産はどうなる?離婚の財産分与による不動産の名義変更|ローンがある場合の注意点や手続きの流れポイントカードを財産分与する方法車は財産分与の対象になるのか。分ける方法と割合について離婚時に財産分与をしたくないときにしておいたほうがいいこと離婚時に退職金は財産分与の対象になる?もらえる金額の計算方法土地を財産分与する方法財産分与での通帳開示 | 通帳の預貯金はどこまで分与対象か離婚の際に借金がある場合は財産分与の対象になる?へそくりは財産分与の対象になるのか離婚時の財産分与で子供のために考えること離婚の財産分与と婚姻期間の関係株は財産分与の対象か