【2024年最新版】婚姻費用算定表の見方を分かりやすく解説【具体例付き】

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

婚姻費用の金額は、夫婦間で話し合って自由に決められますが、後でトラブルになったり、後悔したりしないためにも、適切な婚姻費用の金額を知ったうえで、取り決めをするべきです。

そこで、「自分たちの家族の場合、婚姻費用はいくらぐらいなのか・・・」と疑問をもったときに、婚姻費用の目安を知る手段として「婚姻費用算定表」があります。

本記事では、婚姻費用算定表の使い方や見方など「婚姻費用算定表」について詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談するこの記事の目次

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために必要な費用をいいます。

具体的には、衣食住にかかる費用、医療費、子供にかかる養育費、教育費などになります。

民法上、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められており、夫婦はお互いに扶助する義務があるため、婚姻費用を分担しなければなりません。

そのため、夫婦関係が悪化して、別居をしたり、離婚に向けた話し合いをしていても、戸籍上の婚姻関係を継続している限りは、収入の少ない方が収入の多い方に婚姻費用を請求できます。

下記ページでは婚姻費用と養育費の違いについても解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用算定表とは?

婚姻費用算定表とは、簡単かつ迅速に婚姻費用の相場を算定するために作られた早見表のことです。

裁判所が公表しているもので、調停や審判などの裁判所の手続きで婚姻費用の金額を決めるときにも用いられています。

そもそも、夫婦間で婚姻費用を決めるときは、夫婦で話し合って自由に金額を決めても問題はありません。

しかし、婚姻費用算定表を利用すれば、夫婦それぞれの年収と子供の年齢・人数から、簡単に婚姻費用の目安がわかりますので、早期の解決が実現できる可能性が高まります。

婚姻費用算定表は、社会情勢や実際の支出傾向を反映させて、改定されています。

最新の婚姻費用算定表は、裁判所の下記ページから確認できますので、ぜひご活用ください。

旧算定表と新算定表の違い

令和元年12月23日、婚姻費用算定表は約16年ぶりに改定され、新算定表が公表されました。算定表を作成するにあたって使われる統計資料などが最新のものになり、旧算定表よりも全体的に増額されています。つまり、多くのケースで、婚姻費用が高く算出されるようになったということです。

改定の背景としては、旧算定表が作られた時から税金や物価が上昇したり、子供にかける費用が増加したりするなどの、情勢の変化があったことが挙げられます。

【最新版】婚姻費用自動計算ツール

標準的な婚姻費用を簡単に、そしてスピーディーに算定するための婚姻費用算定表ですが、実際のところ、その表の見方に悩む場合もあるでしょう。特に初めてご覧になる方は、表を見ただけで「難しそう…」と感じてしまうかもしれません。

そこで、夫婦の年収や子供の人数等を入力・選択するだけで、算定表に基づいた婚姻費用の金額を計算できる、自動計算ツールをご用意しました。下記のページに掲載していますので、もっと手軽に婚姻費用の相場を知りたいという方は、ぜひ活用してみてください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用算定表の使い方

婚姻費用算定表を利用するにあたって、夫婦それぞれの年収が必要となります。

また、婚姻費用算定表の見方も知っておく必要があります。

婚姻費用の算定に必要な年収の調べ方と婚姻費用算定表の見方について計算例を交えながら解説していきます。

婚姻費用の算定に必要な年収の調べ方

算定表を使って婚姻費用を算出するときは、夫婦それぞれの年収を用います。

いつの年収を用いるのかというと、基本的には確定している前年の年収です。

年収の考え方は給与所得者と自営業者では異なります。

また、専業主婦のケースでは、年収ゼロと考えて計算していいのかという疑問も生じるかと思います。

次項より、給与所得者、自営業者、専業主婦の“年収について”それぞれ解説していきます。

給与所得者の場合

給与所得者の場合、源泉徴収票に記載されている「支払金額」が年収になります。つまり、手取り額ではなく、税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額となります。

また、毎月の給与明細書を使って年収を算出する方法もあります。ただ、ボーナスや一時金の有無を考慮して算出する、支給額に通勤費が含まれている場合は差し引く、といったことに注意しなければなりません。単純に特定の月の支給額を12倍すればいいとは限りませんので、給与明細書を使うときには十分に気をつけましょう。

自営業者の場合

自営業者の場合、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に相当します。

算定表では、給与所得者と自営業者の年収が同じ場合、婚姻費用の額は自営業者の方が大きくなるようになっています。その理由は、確定申告書の「課税される所得金額」は社会保険料や職業費が控除済みであるのに対して、源泉徴収票の「支払金額」はこれらの控除がなされていないためです。不公平にならないように調整された結果、算定表上の給与所得者と自営業者の欄の金額には差が生じているのです。

専業主婦の場合

専業主婦で無収入の場合は、基本的に収入はゼロで算出します。 ただし、次のようなケースは、平均的な収入(パートタイマー程度の年収)があるものとみなして算定することがあります。

- 心身ともに健康で働こうと思えば働ける状態にある

- 子供の年齢、病歴、監護環境など総合的に考慮しても就労が可能だと判断できる状況にある

- 病児や両親の介護など就労できない特別な事情がない

婚姻費用算定表の見方

婚姻費用算定表の見方のポイントを、流れに沿って紹介していきます。

① 当てはまる表を選択する

・婚姻費用算定表には、全部で10種類の表がある。

・子供の有無と人数・年齢に応じて、当てはまる表を選択する。

<例>子供がいないご夫婦の場合→「夫婦のみの表」を選択

② 表の縦軸から支払う側(義務者側)の年収を探し、右方向に線を引く

・表の縦軸は、婚姻費用を支払う側(義務者側)の年収を表している。

・縦軸の左側は給与所得者の年収を、右側は自営業者の年収を表している。金額が異なるため要注意。

・ぴったりの金額がないときは、より近い金額を基準にする。

③ 表の横軸から受け取る側(権利者側)の年収を探し、上方向に線を引く

・表の横軸は、婚姻費用を受け取る側(権利者側)の年収を表している。

・横軸の下側は給与所得者の年収を、上側は自営業者の年収を表している。確認する際は十分注意する。

・縦軸と同様、ぴったりの金額がないときは、より近い金額を基準にする。

④ ②と③の線が交わるところが、婚姻費用の相場の金額となる

・交わった部分の四角がある枠内の金額が、婚姻費用の相場の金額となる。

・枠内の金額は、月額を示している。

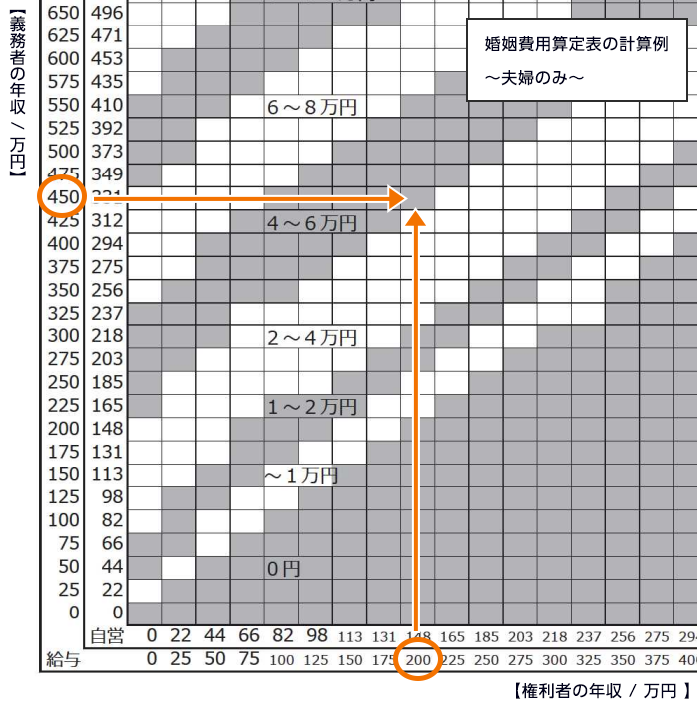

婚姻費用算定表の計算例~夫婦のみ~

婚姻費用を支払う側(義務者)・・・夫の年収:450万円 会社員(給与所得者)

婚姻費用を受け取る側(権利者)・・・妻の年収:200万円 パートタイマー(給与所得者)

子供なしの場合

本ケースでは、上記婚姻費用算定表のとおり、婚姻費用の相場は4~6万円です。

子供がいなくても、夫婦それぞれの資産や収入などに応じて、「離婚が成立するまで」もしくは「再び同居を開始するまで」は婚姻費用を分担しなければいけません。

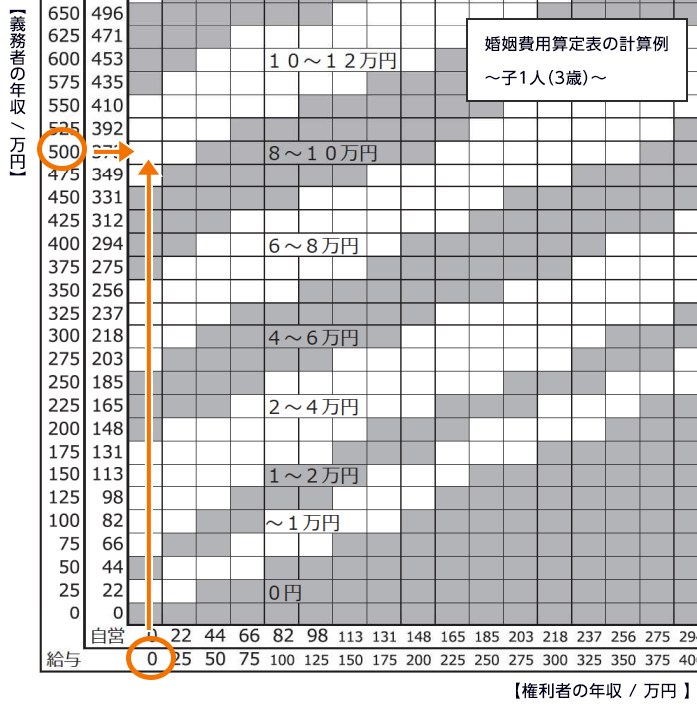

婚姻費用算定表の計算例~夫婦+子供1人~

婚姻費用を支払う側(義務者)・・・夫の年収:500万円 会社員(給与所得者)

婚姻費用を受け取る側(権利者)・・・妻の年収:0円 専業主婦

子供1人:3歳の場合

本ケースでは、上記婚姻費用算定表のとおり、婚姻費用の相場は10~12万円です。

子供がまだ3歳ですので、子供の監護のために妻が就労できないのはやむを得ないとして、収入は0円で算定しています。

自分のケースに当てはまらない場合は?

婚姻費用算定表が想定しているのは、夫婦間の子供が3人以下であり、受け取る側(権利者側)が子供全員を引き取るケースです。そのため、自分のケースに当てはまらない場合もあるでしょう。例えば、次のような場合です。

- 子供が4人以上いる

- 子供が3人いて、うち1人は父親側、2人は母親側のもとで生活している

このように、算定表が想定しているケースに当てはまらない場合には、算定表を使うことはできませんので、算定表のもとになった計算方法を用いて、婚姻費用の相場を算出することになります。

ただし、状況によっては複雑な計算が必要になることもあります。悩んだときは、弁護士に相談してみてください。婚姻費用の相場はどのくらいになるのか、個別の状況に応じて適切に算出してもらえます。

婚姻費用算定表より多くすることは可能?

夫婦間で合意できれば、婚姻費用算定表より高い金額で取り決めることは可能です。

夫婦間で合意できなくても、次のような特別の事情がある場合は、調停や審判など裁判所の手続きを行うと、婚姻費用算定表より高い金額の婚姻費用が認められる可能性があります。

- 夫婦が同意のうえで、子供が私立学校へ進学している、大学に進学している、習い事や塾などに通っているなど、通常より教育費がかかっている場合

- 婚姻費用を受け取る側(権利者)や子供が病気やケガをして高額な医療費がかかる場合

など

また、一度取り決めた婚姻費用についても、夫婦間の合意があればあとから変更できますので増額可能です。

仮に夫婦の一方が合意しなかったとしても、裁判所の手続きで「事情の変更」があると認められれば、あとから増額できる可能性があります。

婚姻費用の増額請求は認められるのかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用算定表に関するQ&A

- Q:

婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?

- A:

婚姻費用には子供の学費も含まれています。

ただし、婚姻費用算定表での婚姻費用は、公立の小中学校や公立高校に通うことを前提にしたものとなっていますので、私立学校の学費までは考慮されていません。婚姻費用に私立学校の学費分を加算してもらうには、支払う側の同意を得るか、夫婦双方の学歴・職業・資産・収入等を総合的にみて、私立学校への進学が相当であると裁判所に判断してもらう必要があります。

また、大学の学費についても、子供に進学する能力と意欲があり、その家庭環境では大学に進学するのが通常と考えられる場合は、婚姻費用が加算される傾向にあります。とはいえ、奨学金を取得したり子供自身がアルバイトをしたりすれば、学費をある程度まかなうことも可能といえるので、その点が考慮されることもあります。

- Q:

住宅ローンがある場合、婚姻費用算定表に載っている額より減らされてしまいますか?

- A:

住宅ローンがある場合、婚姻費用算定表に載っている金額より減らされるかどうかは、状況によって異なります。

例えば、婚姻費用を受け取る側が妻・支払う側が夫で、夫が家を出て行ったとしましょう。このとき、妻が住む家の住宅ローンを夫が支払っているという場合には、婚姻費用は減額されることが多いです。婚姻費用には住居費が含まれており、妻が住む家の住宅ローンも負担するとなると、住居費を二重に支払うことになってしまうからです。

ただし、住宅ローンの支払いには、支払い義務者にとって“家”という資産を残す意味合いもあるため、月々に支払っているローン全額がそのまま減額されることはないでしょう。

- Q:

年金生活者ですが、婚姻費用算定表はどのように適用されますか?

- A:

年金生活者の場合は、婚姻費用算定表に直接当てはめられません。

婚姻費用算定表の給与所得者の収入には被服費・交通費・交際費といった仕事をするうえで最低限支出しなければならない「職業費」が考慮されています。

しかし、年金受給者は、実際働きに出かけていないので、職業費はかかりません。そこで、一般的に年金を給与収入に換算する方式がとられています。具体的な換算方法は、職業費の平均は、約15%程度といわれていますので、年金額を85%で割り戻して、年金を給与に換算します。

例えば、年金収入が150万円の場合は「150万円÷(1-0.15)=176万4706円」となるので、約176万円を婚姻費用算定表の給与所得者の枠に当てはめて、算定することになります。

- Q:

夫の年収が600万円、妻が専業主婦で年収が0円、子供が2人(1歳、3歳)の場合、婚姻費用はいくらになりますか?

- A:

婚姻費用算定表での婚姻費用の相場は、月額14~16万円となります。

もっとも、夫婦間で話し合いをして合意できれば、相場に関係なく取り決めて問題ありません。まだ子供が幼くて働けないので、婚姻費用の相場より多く婚姻費用をもらいたいといった要望がある場合は、個別の事情によっては増額可能なケースもありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

婚姻費用算定表が必ず正しいわけではありません。詳しく計算するためにも弁護士にご相談ください!

婚姻費用算定表は、簡易かつ迅速に婚姻費用の相場が分かる便利な表です。

しかし、各家庭の事情によっては、婚姻費用算定表にあてはまらないケースもあります。

婚姻費用算定表にあてはまらない場合は、標準算定方式という複雑な計算方法で算定することになりますので、ご自身で計算するのは非常に難しいです。

ご自身のケースでの具体的な婚姻費用の相場を知りたい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、各家庭の事情をしっかり聴き取り、適正な婚姻費用についてアドバイスできます。

婚姻費用は、別居しても婚姻関係が継続している限り、夫婦仲が良好のときと同等の生活水準を保つための大事なお金です。

ぜひ、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍している弁護士法人ALGにお問い合わせください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)